★10月27日(日)のイベントで発行する新刊の本文サンプルです。

(イベント・新刊詳細はこちら)

★小説全文は75,000字ほど。うち半分弱の37,000字ほどを掲載しています(pixiv版はこちら)。

★とりあえずエロいシーンだけ見たい場合→上から6~7割のところまでスクロールしてください。

【説明・注意書き】

◆中3の4月、14歳の鳳が13年後の未来の世界にタイムスリップして27歳の日吉に会う話です。

◆R18/本番あり。大人×子供(27歳×14歳)の性描写を多分に含みます。

◆27歳の日鳳は同棲していますが、14歳の鳳はそれに気づかず「27歳の日吉には自分の知らない女性の結婚相手がいる」と思い込んでいます。

◆以下の要素を含みます。

受けの女装 / 受けの自慰 / 受けの♡喘ぎ / 受け優位からの形勢逆転 / 攻め喘ぎ(微量)/ 攻→受の暴力的な性描写(少量)

***

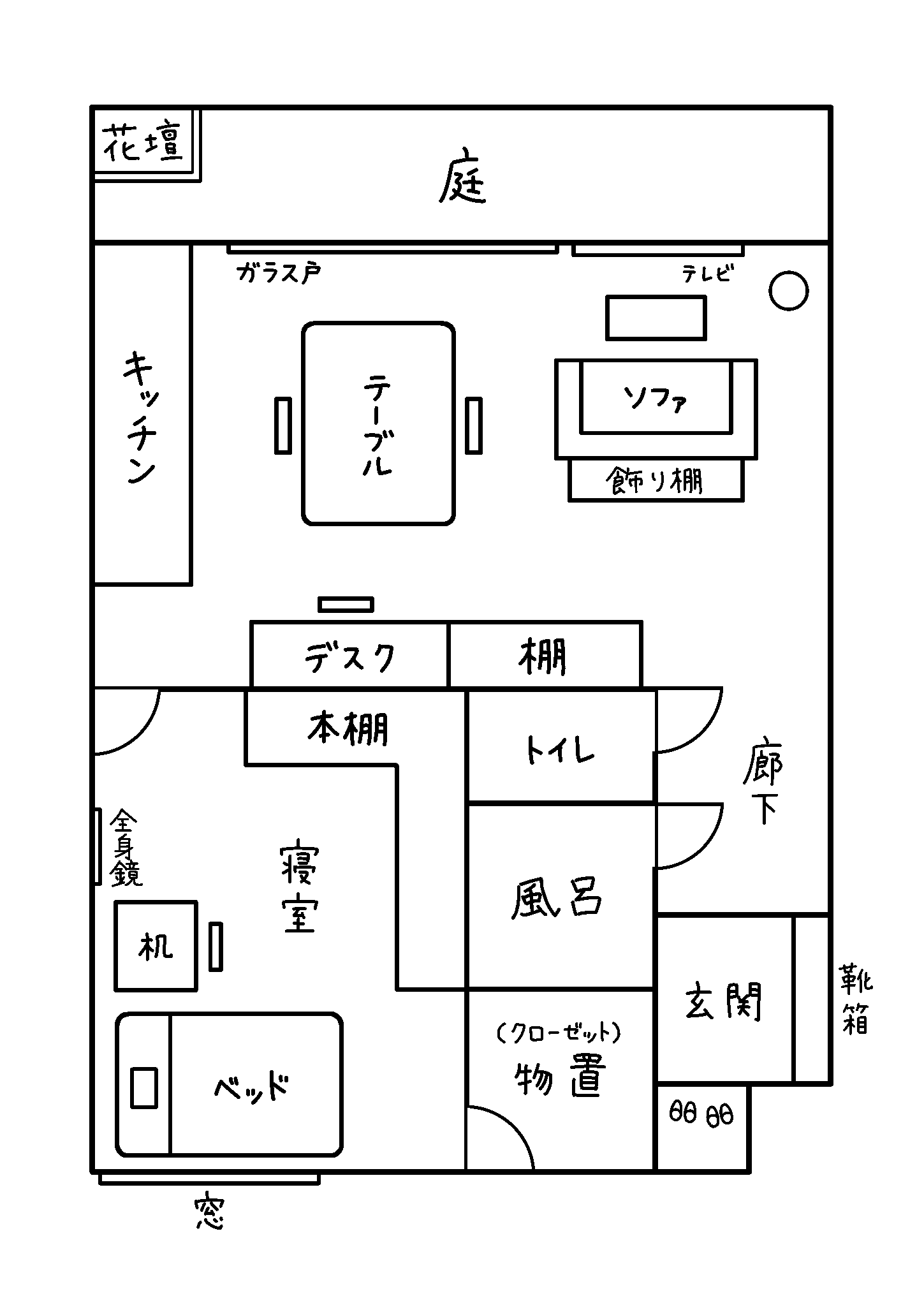

▼本に掲載した注意書き・27歳の日吉の家の間取り図・おまけ漫画・誌面サンプル

*以下の日鳳を含みます。

9歳×9歳 / 14歳×14歳 / 27歳×14歳 / 18歳×18歳 / 27歳×27歳

シンキングタイム [サンプル]

プロローグ 九歳・冬

ババ抜き五番勝負で負けたほうが勝ったほうの命令をひとつ聞くゲームをしようって、先に言い出したのは日吉だった。

木枯らしが窓を揺らしてカタカタと音をたてていた。クラスメイトも担任の先生もいなくなった放課後の教室で、日吉は机の上をにらみつけた。トランプのカードが散らばった木机の端には、油性ペンで〈命令けん〉と書かれた画用紙が置かれていた。「命」と「令」は書けたけど、「券」の字はまだ習っていなかったのだ。

「くそ。おまえ、いつもは弱いくせに今日に限って勝ちやがって」

「えへへ、ラッキーだったな。じゃ、日吉くんは左側に名前書いてね?」

俺は日吉にペンを手渡しながら、〈命令けん〉の文字の下に書かれた文章の左端を指さした。

[ ]は、[ ]の命令を、なんでも ひとつ 聞きます。

名前を書き込むために用意された二つの空白のうち、ひとつめに〈日吉 若〉の文字が記され、そのあと俺がふたつめの空白に自分の名前を書き入れた。

[日吉 若]は、[鳳 長太郎]の命令を、なんでも ひとつ 聞きます。

日吉は観念したように息をついた。

「で? 俺に何を命令する気なんだ」

「うーん、どうしようかな……」

まさか自分が勝つとは思っていなかったから、そのときの俺は日吉への“命令”なんて用意していなかった。考えあぐねる俺の前で、日吉は拍子抜けしたように「なんだ」とつぶやいた。

「俺に命令したいこと、なんにもないんだな」

「えっ、違うよ。むしろ逆っていうか……」

「逆?」

「だって日吉くんになんでもお願いを聞いてもらえる機会なんて、すっごく貴重だから。よーく考えていちばんうれしいのを選ばなきゃ、って思って」

「……ふーん」

学校を出て帰り道を歩き、日吉の家の前に着くまで俺は考え続けた。こんどの日曜日にいっしょに美術館に行きたいとか、次の演武大会を観に行かせてほしいとか。お願いしてみたいことはいくつか思いついたけど、「なんでも」叶えてもらえる貴重な機会を使うほどのインパクトには欠けていた。

「おまえ、まだ思いつかないのかよ。優柔不断だな」

「ご、ごめん」

日吉は自宅の門の前で焦れたようにランドセルの肩紐を握りしめた。あの日は木枯らしが吹くほど寒かったから、早く家の中に入りたかったんだろう。

「……日吉くん。これって有効期限はある?」

「え。……いや、とくに考えてなかったな」

「それじゃあ、お願いが決まるまで待っててもらってもいいかな? 決まったら絶対、すぐに言うから」

「……ま、べつに構わねーけど」

「ほんと? ありがとう!」

冷たい風に打たれて、日吉のほっぺたは赤くなっていた。腑に落ちないような表情を浮かべる彼に手を振って、俺は“命令券”を握りしめたまま帰路をたどった。だけど家に帰っても、次の日になっても、日吉への“命令”が決まることはなかった。

叶えたい夢は見つかった。だけどそれが本気の望みであればあるほど、“命令”なんていう強制的な手段を使うのは良くないことであるような気がした。そもそも日吉はあのとき、どうしてあんなゲームを提案してきたんだろう。なにか俺に命令したいことがあったんだろうか?

あれから五年が経ったけど、結局あの“命令券”は使えていない。俺のシンキングタイムはまだ終わらない。

1 十四歳・四月

(一)

桜の花がひらひら舞い落ちてきて、日吉の頭に着地する。

五枚の花弁をつけたままの、ほのかにピンクがかった白い花。その花を払うために彼に近づいた俺の右手は、あと数センチのところで静止した。さらさらの髪に桜の花をのせている日吉の後ろ頭がかわいかったから、わざわざ払ったりしなくてもいいと思ったのだ。

ふふっ、と笑みがもれる。一歩先を歩いていた日吉は俺を振り返り、「なんだよ」と眉を寄せた。

「なんでもない。それより、そろそろなにか買って食べようよ」

「それは構わないが……」

怪訝な顔のままうなずいた日吉の髪を、涼しい風が撫でていく。俺たちの頭上では、屋台や提灯の明かりを浴びた満開の桜がわんさか揺れていた。その花のむこうで、満月が白い光を放っている。

「もう何回目だろうね。日吉とここでお花見するの」

「ああ……なんだかんだで毎年来てるな」

幼稚舎の校舎と中等部の校舎のあいだを横切る川。この川の堤防には桜並木が続き、夜間にはライトアップや屋台の出店も行われている。学校帰りに日吉とこの川で夜桜を見るのが、いつからか四月初頭の恒例行事になっていた。

「あっ、じゃがバターの屋台出てる……俺、あれにしようかな」

「お前、またバターだけ地面に落として泣くなよ?」

「な、泣かないよ! 何年前の話だよ」

俺はじゃがバターを、日吉は桜餅を買って並木道沿いのベンチに移動した。頭上からはひっきりなしに桜が降ってきた。さっきの花は日吉の髪の上が気に入ったのか、花冷えの風に煽られてもしぶとく彼にくっついていた。

「……ちょっと珍しいね。日吉が屋台で甘いもの買うなんて」

「べつにいいだろ、俺が甘いもの食べたって」

「悪いとは言ってないけど……」

日吉は楊枝を使い、桜餅を一口ずつ切り分けて食べていった。

日吉は最近、甘いものを口にすることが多い。疲れているせいで、体が普段以上にエネルギーを欲しているのかもしれない。

先輩たちから部活を引き継いで、もうすぐ四か月。部長になってからの日吉は常に気を張っていて、心配になるくらい一生懸命だ。本人は涼しい顔をしているけれど、毎日近くで見ていると疲労も窺えてしまう。

来週には新入生が入ってくるし、夏の大会はもう数か月後に迫っている。どんなに疲れていても前に進むしかないってことは、俺だって痛いほど理解している。副部長としての俺は、だ。

副部長——先輩たちの代には存在しなかったその役割を与えられたとき、俺は正直ちょっと不安になった。部長である日吉は俺がそのポジションに収まることに納得するんだろうか、という疑問がまず浮かんできたのだ。跡部さんに対するひたむきな敵対心を原動力にしている彼は、自分も跡部さんと同じように一人で部を率いていきたいと考えるんじゃないかって。

だけど日吉が不満を表明することはなかった。当の跡部さんが下した判断だったから、かもしれなかった。もし他の誰かが決めたことでも彼は同じように受け入れたのか、それとも——

そこまで考えかけてしまってから、俺はあわてて思考にブレーキをかけた。

俺がやるべきことは部活のために自分を鍛えることであり、部員みんなが最大限のパフォーマンスを発揮できるように環境を整えることだ。自分の立場や役割について、うじうじと思い悩むことじゃない。

「……ね、日吉」

日吉は赤く充血した目で俺を見た。

「ゆうべも遅くまで作業してたのか? 部活動勧誘会の……」

「ああ。まあ一時には寝たけどな」

「一時……」

今は春休み中だけど、日吉は休日だからといって生活リズムを変える人じゃない。今日も朝稽古のために五時半頃には起きているはずだから、睡眠時間は四時間ちょっとだろう。

「……やっぱり俺も手伝うよ、あの仕事」

「あの仕事」というのは、部活動勧誘会のための資料作りのことだ。新入生に配布する資料と、保護者向けの資料と、生徒会に提出する資料。部の活動内容やスケジュールといった基本情報に加えて、沿革や理念なんかも記載する。三冊の文字数を合わせたら、たぶん中編小説くらいの分量になるだろう。

「一人で大丈夫だよ。って、先週も言っただろ」

かわいい色の桜餅を口に運びながら、日吉はあっさりと答えた。

「大丈夫じゃないじゃん。春休み中も毎日部活なのに、睡眠時間を削るなんてダメだよ」

「……昨日は他のことで夜ふかししてたから。俺の自業自得だ」

「うそつき」

日吉は眉を寄せた。

「俺だって書けるよ、少しくらい。日吉ほどうまくはないけどさ」

日吉は読書量が多いし、ふだん報道委員で校内新聞の記事も書いているから文章が達者だ。だけど——彼のレベルには及ばないにせよ——俺だって書くことは苦手じゃない。俺が書いた原稿を日吉に直してもらえば、最終的にはそれなりのものに仕上がるだろう。そうすれば、日吉の負担だって少しは減らすことができる。

俺はそう考えたけど、日吉は「そういう問題じゃない」と首を横に振るだけだった。

「鳳にはできない、とか思ってるわけじゃない。あれは俺の仕事ってだけだ」

「……日吉の仕事は俺の仕事だよ。俺は副部長なんだから」

「あの資料は原則として部の代表者が書くようにって、生徒会から言われただろ」

「『原則として』だろ? 部長以外の人が書いてる部もあるし、俺がちょっと手伝うくらい問題ないよ」

「いや、でも……」

日吉は口ごもり、俺から目をそらした。瞬間、日吉の髪にのっていた花は振り落とされてしまった。

「……跡部さんは一人で書いてただろ。誰に手伝ってもらうこともなく、全部一人で。だから俺も全部自分で書く」

「それは……だって、跡部さんは跡部さんだからできたんだよ」

「は?」

日吉は俺を向き直り、怒気のこもった声で言った。

「『俺は俺だから』できないってか?」

「ちっ……違うよ、そういう意味じゃない」

「だったらどういう意味だよ?」

日吉は俺に詰め寄り、俺は思わずベンチの上で身をひいた。彼の問いに対する“解答”はすぐに思い浮かんだ。——跡部さんはあらゆる意味で規格外の人だから。日吉には日吉の強みと適性があるから。先輩たちをコピーするのではなく、俺たちは俺たちなりのやりかたで部を率いていくべきだから……それらは俺の頭が考える模範“解答”であり、心が思う“回答”ではなかった。

至近距離から俺を射すくめる日吉の強い視線が、俺の思考の殻をぱりんと割ってしまう。頭が考えていることを突き破って、心が思っていることを暴き出す。

「……跡部さんと同じようにやりたいだけなら、俺なんて必要ないじゃん」

それはうんざりするほど幼稚な、いじけた声だった。

「跡部さんのときは、『副部長』は存在しなかったんだから。日吉がただの真似をしたいだけなら、部活の中に俺の役割なんて存在しないだろ」

「は……」

日吉は俺をにらみつけた。

「なんだよ、ただの真似って」

本気の怒りをはらんだ声だった。俺は涙を流してしまいそうになるのをこらえながら、じゃがバターの残りを食べ進めた。もう味も匂いもわからないのに無理やり喉に詰め込んだせいで、最後には噎せ、結局涙も流れてしまった。

俺が泣き始めたのを見て、日吉はぎょっとしたように目を張った。彼のいらだちの中に困惑がまざっていくのが伝わってきた。俺はくやしさと悲しさによって涙を流しながら、自分の心が何をくやしがったり悲しんだりしているのか、その感情の正体がわからなくて混乱した。

あこがれの人に自分を重ねたいという願いがあったって、日吉の目標は決して“ただの真似”なんかじゃない。俺はそれを——初めて跡部さんたちの試合を見た日から——誰よりも強く感じてきたはずなのに、どうしてあんなことを言ってしまったんだろう?

「……あのさ、鳳。俺は——」

「——俺、きのう部屋の掃除してて」

日吉の言葉を遮ると、彼は目を点にして俺を見た。

「これ見つけたんだ。むかし二人で作った……」

俺はジャージのポケットからその紙片を取り出した。——古くなって色あせた、有効期限のない“命令券”。九歳だったあの日から今日までの五年間、俺は結局この券を使えていない。

「あ、ああ……そういえば作ったな、こんなの」

日吉は困惑した様子で、“命令券”に目を落とした。

「日吉、あのとき言ったよね。俺が“命令”を思いつくまで待っててくれるって」

「言ったかもしれねーけど……それが何だよ?」

「俺、今これ使う。『俺にも資料作りを手伝わせて』って命令で」

こどもの筆跡で書かれた〈命令けん〉の文字の上に、桜の花びらが落ちる。日吉はそれを指先で払い、

「鳳」

と俺の名前を呼んだ。

「……なに?」

「俺はお前が部活に必要ないなんて思ってない。むしろ力を借りることができてありがたいと思ってる」

「力を、借りる……」

「ああ」

日吉は力強くうなずいた。俺の胸のうちにはかすかな違和感が芽吹いたけれど、その正体はやっぱりわからなかった。

「だったら、なんでもっと頼ってくれないんだよ」

「いや、俺としては十分すぎるほど頼ってるつもりなんだが……」

「そんなことない。日吉、いっつも自分ひとりで抱え込んで、いっつも自分ひとりで解決しちゃうじゃん」

日吉はいつもこんなふうだ。彼は部長として、俺に副部長の仕事を割り振ってはくれるけど、自分の仕事で困難を抱えたときに俺や他の部員を頼ることはない。ひとりで悩んで、ひとりで試行錯誤して、そしてひとりで解決してしまう。好物じゃないはずの甘いものを無意識に欲するくらい体が疲れていたって、愚痴や泣き言なんて絶対に口にしない。日吉は強い。

「日吉は、もっと……」

もっと弱くなってくれてもいいのに。

そう考えてしまった自分に気づいて、俺は愕然とした。それから頬のあたりに羞恥の熱がどっと流れ込むのがわかった。——俺たちは一緒に強くなっていくべき仲間なのに、自分はなんて身勝手な願望を抱えているんだろう。

言葉を続けられなくなった俺の前で、日吉はため息をついた。

「自分ひとりでって……そんなわけないだろ。鳳が副部長じゃなかったら、俺は部長なんてやれてないぞ」

——本当に?

正面から目を合わせて問いたくなった。だけど、できなかった。日吉の本心を知ってしまうことが、なぜか無性に怖かったから。

「ただ、こういうことには役割分担ってものがあるだろ。俺はお前に自分の代わりになってほしいわけじゃなくて、むしろ……」

そこで言葉を切って、日吉は頬を掻いた。

「……背中を預けられる相手でいてほしいんだよ」

「背中を……」

「ああ」

俺はその光景を想像した。——光へ向かう道の途中で、日吉のうしろに俺がいて、俺のうしろに日吉がいる。背中合わせで、同じ景色をみている。

幸福であるはずのそのイメージは、なぜかやりきれない衝動になって俺の身体を激しく衝き上げた。俺はその力のままに立ち上がり、日吉に向かって大声をあげていた。

「でも俺は、日吉が!」

日吉はびくりと肩を震わせ、上目で俺を窺った。

「……俺が?」

「日吉が……」

「なんだよ。はっきり言え」

俺は返答に窮した。ただ心の奥底で強く、日吉が、と思った。日吉が。日吉が……だけどそのあとに続く言葉は見つからず、身体の中にみなぎっていた力はみるみるうちにしぼんでいった。

「……なんでもない。俺、もう帰る」

「えっ」

俺はゴミを捨て、荷物をまとめて日吉に背を向けた。

「いや、ちょっと待てよ。勝手に拗ねたまま帰るな!」

「すっ……拗ねてないし」

俺はラケットバッグを背負って駆け出し、桜のトンネルの中を全速力で走った。まだ桜餅を食べ終えてもいなかった日吉はきっと追いつけないだろうと思ったけれど、彼は足が速いから、桜のライトアップが途切れる地点を過ぎたところで背後からラケットバッグをつかまれてしまった。

「おい、逃げんじゃねえ!」

「逃げてないよ!」

「逃げてんだろ!」

日吉の腕が俺をひっぱり、体をぐるんと回転させる。次の瞬間、俺は日吉に正面から手首を捕らえられていた。

「はっ、放してよ!」

「お前が逃げるからだろ!」

「だから、逃げたわけじゃない……!」

日吉は両手で俺の手首を拘束し、俺はその拘束から抜け出せなかった。日吉の目を見るのが怖くて視線をそらしたら、彼の肩の向こうで遠くまで続く夜桜と夜空が見えた。もう日は沈んだのに、桜並木を照らす提灯の明かりが、空の端に夕焼けのオレンジ色を残しているみたいだった。

「俺の目見ろ、鳳」

ぎゅうっ、と手首にかかる力が強くなる。ほとんど暴力みたいに。

「……やだ……」

「やだ、じゃねえよ。俺の話、ちゃんと聞け」

日吉は右手で俺の顎をつかんだ。強引に顔を動かされ、強制的に視線をつながれる。

怒られるんだろうと思ったのに、日吉は悲しげな表情で俺を見上げていた。不意をつかれて固まった俺の前で、日吉はいかにも打ち明けにくい話を切り出すように、神妙に口を開いた。

「俺はお前のこと、必要ないなんて思ってない。部活でも、それ以外でも」

日吉はまるで救いを求めるみたいに語り、それから重々しい声で、

「だけど……」

と付け足した。

俺は続きを聞くのが怖くなり、ありったけの力で日吉の手を振り払っていた。

「——おい、危ねえって!」

日吉にひっぱられていた身体が、反動で後方に弾き出される。そういえばここは堤防なんだった——と思い出したときにはもう、俺は河川敷へと続く急斜面を背中から滑り落ちていた。

「鳳!」

斜面に生えた背の高い雑草の中を、重力に引きずられて落ちていく。河川敷の岩に頭をぶつけて意識が消える寸前、顔面蒼白になった日吉が荷物を捨てて飛び込んでくる姿が見えたような気がしたけど、それはすでに夢の中の景色だったかもしれない。

***

小学校五年生の秋に、この川の並木道で日吉とお互いの絵を描き合った。図画工作の授業で、「友達の絵」を描いてくる宿題が出されたときのことだ。

学校帰りに二人でこの川に来て、紅葉した桜の木の下のベンチで画材を広げた。俺は制服姿の日吉をじっくりと観察しながら彼を描き、日吉も同じようにして俺を描いた。俺たちのイーゼルには、ときどき赤やオレンジに色づいた葉っぱが降ってきた。

俺は鉛筆で下絵を描き終えると、水彩絵の具で色を塗って絵を仕上げた。はらはらと舞い落ちる木の葉のなかでベンチに座り、制服姿でイーゼルに向かっている小さな日吉の全身の肖像。日吉はその絵を見て、「おお」と感嘆の声をもらした。

「さすがにうめーな。おとなの描く絵みたいだ」

「そ、そうかな。ありがとう」

しばらく絵を眺めていた日吉は、やがて「ん?」と呟いて画用紙の一点に顔を近づけた。

「なんだ? この黒い点」

日吉は不思議そうな顔をして、絵の中の自分の内腿を指さした。正確には、内腿に鉛筆で描き込まれた小さな点を。

「それ? ホクロだけど……」

「えっ」

日吉は意外そうに、制服の半ズボンのすそをめくり上げた。

「へー、知らなかった。俺、こんなところにホクロがあったのか」

「え……」

「よく見てるな、おまえ」

瞬間、俺は顔じゅうの毛穴がいっせいに汗を噴くのを感じた。日吉が純粋に感心してくれればくれるほど、自分の中の純粋じゃないものを見咎められているような気がした。

「……ボク、これ描き直す」

「え? なんでだよ、こんなによく描けてるのに」

「描き直す……!」

俺はスケッチブックからその絵のページを破り取り、何が描いてあったのかわからなくなるまで小さく粉々に裂いていった。日吉は驚いた様子で俺の手元を凝視した。破られた画用紙は地面に降り積もり、やがて日吉がその脇にしゃがみこんだ。

日吉がしゃがむと半ズボンの裾が上がって、内腿のホクロが目に入った。俺は逃げるように目をそらした。

日吉は絵の残骸をひとつ拾い上げて、残念そうな声で言った。

「どうせ破っちまうなら、俺がもらって帰ればよかった……」

そのとき強い風が吹き、地面に積もっていた紙片をさらった。紙吹雪は秋風にのって川辺を舞い、季節外れの桜の花びらみたいに川面に落ちてどこかへ流されていった。

***

かすかな水音に意識をひっかかれて、目がさめた。

水音の正体は川のせせらぎだった。その音を聞きながら、そういえば堤防から落ちたんだっけと思い出す。川岸の茂みに埋もれた俺の体には雑草のくすぐったい感触が伝わり、あたりには植物特有の甘苦い匂いが満ちていた。

草と土と砂利でごつごつした地面の上で上体を起こしたとき、俺は面食らった。堤防の急斜面を落下してきたはずの体が、どこにも痛みを感じていなかったからだ。

顔を上げて堤防を見たら、脳はますます混乱した。そこにはさっきまで並木道を照らしていたはずの提灯や屋台の明かりはなく、遠くまで連なる桜の木々が夜の暗闇の中に沈んでいるだけだった。

「……」

夜桜のライトアップが終わるのは、夜の九時。俺はいったい何分間——もしかしたら何時間?——ここに横たわっていたんだろう。

そして、日吉はどこに消えてしまったんだろう。

いくら喧嘩(?)をしている最中でも、日吉はこんな状況で俺を置いて帰るような人じゃない。だけど立ち上がってみても周囲に彼の姿はなく、それどころか並木道に花見客の一人すら見つけられなかった。

「……なんで?」

って疑問をこぼしても、もちろん答えてくれる人はいない。

噴水みたいにあふれてくるクエスチョンマークが、俺の脳内を埋め尽くした。俺は大量の“?”をもてあましたまま河川敷を歩き、堤防の階段をのぼった。誰もいない並木道を歩いていくと、やがて橋の手前にさしかかった。

幼稚舎の校舎と中等部の校舎に挟まれる場所で、この川にかかる橋。俺の右手には、堤防沿いの車道を挟んで中等部の校舎が見えている。

ふいに違和感が胸をよぎった。毎日通って見慣れているはずの校舎が、なぜか見慣れないもののように感じられたのだ。だけど、目を凝らしてみてもその原因はわからなかった。

堤防から出て、車道を渡る。学校に近づきかけた俺は、校門の前にたたずむ人影を見て足を止めた。

「……日吉?」

校門脇の桜の木の下に立つ、細身のシルエット——日吉らしきその人は俺の声に振り向き、驚いた様子で目をみはった。なにか信じられないものでも見るように、俺の姿を凝視する。

「な、なんでこんなとこにいるんだ? それに何、その服……」

日吉の服装はさっき着ていた部活のジャージではなく、暗色のジャケットとニットとパンツに変わっていた。

「なんで着替えてるの? っていうか……」

——っていうか俺のこと置いて帰ったの?

そう続けてしまいそうになった俺の前で、日吉は口を開いた。

「……お前、本当に鳳か?」

「え……」

「いや……まあ、他にいねーか。そんなナリの氷帝の中学生」

日吉はひとりごちるように言い、こちらに歩み寄ってきた。近くで日吉の顔を見ると、俺の胸にはさっき校舎を見たときと同じような違和感が生まれた。毎日会って見慣れているはずなのに、なぜか知らない人の顔を見ているような錯覚——

——いや、錯覚じゃない。

日吉の顔は、明らかにいつもと違っていた。顔立ちは確かに彼のものだけど、口角や鼻筋に宿る雰囲気がやけに硬質なのだ。頬や顎も、子供の肉が削ぎ落とされて鋭利な輪郭になったみたいだった。

「……なんで?」

さっきと同じ疑問が落ちた。俺の頭の中にはまたクエスチョンマークがあふれたけれど、その疑問の洪水はすぐに堰き止められることになった。——日吉が突然、俺のジャージの襟をつかんでひっぱったせいで。

「えっ……」

日吉の指が首筋をかすめて、ひやりと冷たい温度を残す。ほんの一瞬の冷感が、背中に鳥肌を広げていく。

「……桜だ」

俺から離れていった日吉の手は、桜の花を持っていた。さっき彼の髪に落ちていたのと同じような、五枚の花弁がつながったままの白い花。気づかないうちに、俺の服にも付いていたらしい。

「桜の花、いっぱい降ってきてたから……日吉の髪にも落ちてたよ、さっき」

「さっき?」

問い詰めるように言って、日吉は俺を見た。

「いつだよ、さっきって」

「いつって……さっきはさっきだよ。お花見してたとき」

「……花見、か」

日吉は短い息をつき、花を放り投げた。思わずその軌道を追いかけた俺の目は、やがて異様な光景を見ることになる。

「どこに咲いてるんだ? 桜なんて」

日吉は挑発的に笑った。彼の頭上で弱い風に揺られる桜の木は、赤やオレンジに染まった秋の葉をつけて俺を見下ろしていた。

(二)

「お前、タイムスリップなんて信じるか?」

俺たちの沈黙を終わらせたのは、日吉のそんな問いかけだった。

「……たっ、タイムスリップ?」

突拍子もない言葉に、思わず声が裏返る。混乱する俺とは対照的に、日吉はまじめくさった顔で続けた。

「いま十四歳なんだろ? お前」

「……え?」

日吉の言葉に思考が追いつかない。俺はたしかに十四歳だけど、それを今この場で確かめる意味って何だろう?

「十四歳、だけど……日吉だって同じだろ」

「俺は……」

と言いかけて、日吉は黙り込んだ。「いや、説明するより見せるほうが早いか」と、一人で納得するような声が続く。

「こっち来い」

「えっ」

早足で歩き始めた日吉の背中を、あわてて追いかける。日吉は学校脇の路地をしばらく直進すると、文房具屋と衣料品店に挟まれた狭い土地の前で立ち止まった。

そこは小さな有料駐車場だった。その駐車スペースの一角に、シャープな印象の乗用車がとめられていた。日吉はジャケットの内ポケットから車のキーらしきものを取り出し——次の瞬間、ガチャッと音をたててフロントドアが開いた。

「車で来たんだよ、今日。同窓会があってさ」

「……」

「普通免許は十八歳にならなきゃ取れないってことくらい、中学生のお前でも知ってるだろ」

絶句して日吉を見下ろす俺のハーフパンツの膝に、冷たい風が吹きつけた。春のそよ風の涼しさとは明確に異なる、木枯らしのような冷気を宿した風だった。駐車場と両隣のビルとのあいだに立つ木はやっぱり秋の色で、地面には枯れ葉が積もっていて、大人みたいな服を着た日吉はなぜか愉快げに口角を上げていた。何度も目を閉じて、開けて、閉じて、開けてみても、俺の視界に春の景色が戻ってくることはなかった。

「……これって夢?」

かろうじて絞り出した自分の声は細く頼りなく、かすれた語尾は風にさらわれて消えた。日吉は車のキーをポケットに戻すと、俺の頬をつまんでギュッとひっぱった。

「痛っ……! な、何するんだよ!」

「夢かどうか確かめたかったんだろ?」

「だからって……」

日吉はやっぱり愉快そうな笑顔で俺から手を離し、俺の頬にはひりひりと焼けるような痛みが残った。夢やまぼろしだとは思えない、はっきりとした痛みだった(日吉はけっこう容赦なくつねってきたのだ)。

頬をさすりながら、日吉に抗議の目を向けてみる。だけど日吉は俺の睥睨なんて意に介する様子もなく、「すげえな」と声を弾ませた。

「最初は半信半疑……っつーか完全に与太話だと思ってたけどさ。二十七年も生きてればこんなこともあるんだな」

「……にじゅう、ななねん」

「ああ」

自分はいま二十七歳なんだって、日吉は言った。

「お前は十三年後の未来の世界にタイムスリップしてきたんだよ」

——って。

俺はもちろん信じられない気持ちで日吉を見た。俺だって長年日吉の友達をやっているくらいだからオカルトへの耐性はあるけど、それでもこんなことは到底信じられるものじゃなかった。

だけど信じても信じなくても、その世界は確かな輪郭を、温度を、手触りをもって俺の前に広がっていた。夜風になびく日吉のさらさらの髪の一本一本も、皮膚にふれる空気の冷たさも、さっき頬をひっぱった日吉のゆびさきが俺の体に残していった痛みや熱も。俺の五感のどれひとつとして、今の状況が現実であることを否定してくれない。

ただ呆然とすることしかできない俺の眼前に、日吉のスマートフォンが掲げられる。暗闇の中で発光するその画面には、“十三年後”の西暦が表示されていた。

「俺、昔から——」

日吉は興奮気味に俺を見た。

「——昔からずっと夢だったんだ。あの世とか、別の時空とか、宇宙とかから来た生命体と遭遇することが」

「……俺、べつに宇宙人じゃないけど」

「宇宙人よりすげーよ。時間の流れを……この世界で何よりも絶対的な時間の流れを飛び越えて、未来に迷い込んでくるなんて」

日吉があんまり屈託なく語るものだから、俺は自分が“十三年後”の世界に来たのだという仮説をうっかり事実として呑み込んでしまった。目をきらきらさせて子供みたいにはしゃぐ日吉は、“二十七歳”のくせに、なんかちょっと、かわいかった。

***

俺は「二十七歳の」日吉の車に乗せられ、助手席に座って事の次第を説明した。夜桜見物の最中に堤防から落ち、気がついたら“こっちの世界”に来ていたのだと話すと、運転席の日吉は「ああ、あのときか」と納得顔でうなずいた。直前に喧嘩(?)をしていたことについて俺は言及しなかったし、日吉も何も言わなかった。

——「二十七歳の」日吉は、あの喧嘩(?)がどういう結末を迎えたのか知ってるんだ。

ふいにそう閃いて、俺はいいようのない感覚に襲われた。不安のようだけど、不安じゃない。恐怖のようだけど、恐怖じゃない。しいていえば、それはくやしさに似ていたかもしれない。俺はさっき「十四歳の」日吉が言いかけていた言葉の続きすら知らないのに、いま俺の横にいるこの人は俺たちの未来をぜんぶ知っているなんてズルい——という。

「あのときは……そう、鳳が堤防から落ちていってさ。探しても全然見つからなくて……三時間くらい経った頃に突然帰ってきたんだよ」

「三時間、ってことは……」

「たしか夜の十時過ぎだった」

ダッシュボードの時計を見ると、針はちょうど十時を指していた。

どちらからともなく、顔を見合わせる。仮に“元の世界”と“こっちの世界”の時間が連動しているなら、俺はもうすぐ元の世界に帰れるのかもしれない——って、二人同時に同じことを考えたのだ。

「……日吉。俺が『突然帰ってきた』って、場所はどこだったの?」

今からその場所に行ってみれば、そこに元の世界への帰り道がひらけているんじゃないだろうか?

そう期待した俺の横で、日吉はなぜか顔を赤くした。

「ねえ、どこだったの」

「いや、その……お前がいなくなったのと同じ場所だよ。堤防から落ちた先の、河川敷の雑草の茂みの中……」

「それなら俺、今からあそこに戻ってみる! 十時過ぎにあの場所にいれば、十時過ぎのあっちの世界に帰れるかもしれない」

「……ああ、そうだな。俺も途中までついていく」

俺たちは車から出、来た道を戻って川に向かった。日吉は例の橋の前で立ち止まって「俺はここで待ってる」と言い、俺は一人で河川敷に下りた。

さっき目をさましたのは、背の高い雑草が密集している場所だった。俺はそこで横たわり、目を閉じて時を待った。こうやって寝ていればさっきみたいに夢をみて、そして目がさめたときには元の世界に戻れているんじゃないかと考えたのだ。だけどいくら待ってみても眠りは訪れず、空気はいつまでも秋の匂いのままだった。

遠く聞こえる鈴虫の鳴き声に、草を踏みしめる誰かの足音が重なる。足音は徐々に近づき、聞き慣れた声になって降ってきた。

「……おい、鳳」

少しだけ期待して目を開けたけど、心配そうに俺を見下ろしていたのは「二十七歳の」ほうの日吉だった。

「今日のところは諦めたほうがいい。こんなところで寝てたら風邪ひくだろ」

「で、でも……」

「あのときの……十三年前の鳳は無事に帰ってきたんだから、お前だってそのうち帰れるはずだ。その方法はまた明日考えよう」

「明日、って言っても……俺、今夜寝る場所ないよ」

ここが本当に未来の世界なら、俺の家には“十三年後”の家族がいるんだろう。そんなところに帰るわけにはいかないし、帰っちゃいけないとも思う。家族だけならまだしも、万が一未来の俺自身に遭遇してしまったら——それは絶対にあってはならないタブーだって、理屈抜きに思った。

「寝る場所か……」

と呟きながら、日吉は俺に左手を差しのべてきた。

その手を握り返すと、日吉は俺の手をぎゅっとして体を引き上げてくれた。彼の手は冷たく、「十四歳の」日吉の手より硬かった。

俺から離れていった日吉の左手が、髪を整えるために宙を掻いた——そのとき。

暗闇の中で小さな光がきらりと瞬き、その光はやがて銀色の輪っかになって俺の目に像を焼きつけた。日吉の左手の薬指につけられた、シルバーの指輪になって。

「……とりあえず、俺の家に来るか」

——日吉、結婚してるの?

って訊きたくなった気持ちを瞬時に殺して、俺はただ首を縦に振った。

***

俺たちは再び学校脇の路地を歩き、駐車場へ向かった。駐車場に着くと、俺はまた日吉の車の助手席に乗せられた。車の中には、ほんのりと植物っぽい香りが漂っていた。上品な木のような、花のような、あるいは“おしゃれなお香”のような匂い。

たぶんどこかにカーフレグランスが置いてあるんだろう。初めて嗅ぐはずのその匂いがやけに心地よくて、異常事態による体の緊張をほぐしてくれた。

「出るぞ。シートベルト大丈夫か?」

「う、うん」

エンジン音が鳴り、車体が揺れる。日吉はレバーを引き、アクセルペダルを踏んで、当たり前のように車を発進させた。不愛想な顔つきは「十四歳の」日吉とも大差ないのに、慣れた様子でハンドルをさばく手つきは俺が見たことのないもので、俺はなんだか化かされているような気分になった。

「……なんだよ、ジロジロ見て」

「いや、そのっ……」

俺はあわてて言葉を探した。

「……日吉、同窓会に来たとか言ってたよな。それって氷帝の?」

「ああ、まぁ……」

「わざわざ車で来たんだね。徒歩でも来られる距離なのに」

「んなわけないだろ。……もう実家には住んでねえよ」

「……そうなんだ」

「早くても三十分はかかるからな。眠かったら寝てていいぞ」

「うん……」

車はやがて高速道路に乗った。正確な運転によって進む車の中で、俺の右目はどうしても、ハンドルを握る日吉の手元でちらちらと光る指輪を注視してしまった。

日吉の耳や胸元に、ピアスやネックレスはついていない。洋服もシンプルで飾り気のない彼が、わざわざ左手の薬指だけにファッションリングをつけるとは思えなかった。

——結婚指輪、それとも婚約指輪?

さっき殺したはずの疑問が戻ってきて、頭の中でぐるぐる回る。

中学三年生の俺にとっては、結婚なんてほとんど異次元の事柄だ。だけど「二十七歳の」日吉にとっては身近な現実で、もしかしたらすでに日常ですらあるのかもしれない。

そう思うと、なぜか息が苦しくなった。正体のわからない感情が煙のように充満して、胸の奥がどうしようもなくモヤモヤした。さっき——“十三年前”の世界で——「十四歳の」日吉から「力を借りることができてありがたい」って言われたときに覚えた違和感と、そのモヤモヤはよく似ていた。

***

混雑が激しい都心の下道に降りても、日吉の運転は正確で冷静だった。車は市街地を抜けると住宅街らしき閑静なエリアに入り、あるマンションの前で減速した。

小さくて白くて四角い、きれいな小箱を思わせる三階建てのマンションだった。日吉はその脇の駐車場に車をとめると、「降りるぞ」と言ってドアを開けた。

「日吉、ここに住んでるんだ?」

日吉は俺の問いを無視してマンションの中に入り、一階の廊下を歩いて、つきあたりにある青いドアの前で立ち止まった。表札は出ておらず、ドアの脇には〈107〉という部屋番号のプレートが掲げられていた。日吉はポケットから取り出した鍵でそのドアを開けると、俺を振り返って釘を刺すように言った。

「ここで待ってろ。部屋の中、片付けてくるから」

日吉の気迫に圧されて、俺の首は操り人形みたいにうなずいた。日吉は一人で部屋の中に入っていった。

幼稚舎の頃に初めて日吉の家に遊びに行った日から今まで、彼の部屋が散らかっていたことなんて一度もない。几帳面で神経質な日吉は、きっと大人になっても自宅を綺麗に保っているはずだ。

だから日吉は今、予定外の来客にあわてて部屋の片付けをしているわけじゃない。おそらく「十四歳の」俺に見せたくないモノを、目につかない場所へと隠しているんだろう——それが具体的にどういうモノなのか、俺自身には想像もできないけれど。

マンションの廊下はしんと静まり返っていて、ただ蛍光灯の青白い光だけがあった。白すぎる光だった。その光の下で十分くらい待った頃に、ガチャリと音がしてドアが開いた。

「待たせたな。入っていいぞ」

日吉は視線で俺を招いた。二十七歳になっても彼は俺より小さいから、俺はいつものように見上げられるかっこうになる。

「……お、おじゃまします」

俺はごくりと唾をのんで、その部屋に足を踏み入れた。初めて日吉の家に遊びに行ったときよりも、もっと緊張した。

中に入ってまず感じたのは、「この部屋は白すぎない」ということだった。青白い蛍光灯とは違う、暖かい色の照明が、清潔に整えられた玄関スペースを優しく照らしていた。木製の靴箱の上には、落ちついた色彩の日本画が飾られていた。

「きれいだね、この絵」

それは木の枝に止まった小鳥を描いた絵だった。日吉はまた俺の言葉を無視して「こっちがリビングだから」と言い、短い廊下を進んだ。ぱちん、とスイッチの音がして、廊下からひと続きになったリビングが明るく照らし出された。

まず目に入ったのは本や雑貨が収納された背の低い飾り棚で、その棚と背中合わせにベージュ色のソファが置かれていた。ソファの正面の壁には薄型のテレビがかけられ、その左側はガラスの引き戸になっている。部屋の奥にはキッチンがあり、その手前に無垢材のダイニングテーブルが一台——椅子は二脚。

「……きれいな部屋だね」

——っていうか絶対一人暮らしの部屋じゃないよね?

という言葉を呑み込んだ俺の前で、日吉はジャケットを脱ぎながら室内を進んだ。壁際にはカウンターデスクが据えられ、ノートパソコンや書類ファイルが整然と置かれていた(“十三年後”のノートパソコンも、元の世界のそれと同じような形だ)。

「廊下にあるドアはトイレと風呂。で、こっちが寝室」

と言って、日吉はデスクの奥のドアを指さした。

「お前はとりあえず風呂に入ってこい。その格好やばいし、冷えただろ」

「う、うん」

雑草の中を滑り落ちたり河川敷に寝転がったりしたせいで、俺のジャージはどこもかしこも茶色く汚れていた。たしかにこれは「やばい」。

「でも俺、着替えとか持ってない……」

「貸すよ、そのくらい。下着とかも新しいのがあるから、あとで脱衣所に置いとく」

「……ありがとう。ごめんね、急に来て迷惑かけちゃって」

日吉はジャケットを椅子の背にかけながら、横目で俺を見た。

「子供が余計な遠慮しなくていい」

「……」

「迷惑だとも思ってないしな。風邪でもひかれるほうが困るから、さっさと入ってこい。シャンプーとか適当に使っていいぞ」

「……うん」

廊下に二つ並ぶドアのうち、左側が脱衣所につながっていた。俺は服を脱いで浴室に入り、シャワーで体を流した。お風呂の壁は淡い水色で、鏡の横のガラス棚には白と黒のボトルやチューブがいくつも置かれていた。シャンプーとトリートメントとボディソープくらいはわかるけど、あとは何に使うものなのかわからない。

シャンプーはさっきのカーフレグランスと似て、上品な植物系の香りがした。途中ですりガラスの向こうに日吉の気配がして、お風呂から出ると脱衣所にはバスタオルと着替えが置かれていた。

ふわふわのバスタオルと、未開封の下着と、アイボリーの生地に薄いブラウンのチェック柄が入ったパジャマ。キルトのパジャマはすごく着心地がよくてかわいくて——そして明らかに日吉のシュミじゃなかった。シンプルで優しげなテイストは日吉に似合わないわけじゃないけど、彼自身が選ぶならもっと愛想のないデザインになるだろう。

この家の雰囲気やインテリアにも、同じことが言えた。日吉自身のセンスを優しい色の薄布でくるんで、マイルドに和らげたような印象を受けるのだ。クリーム色とかライトベージュとか桜色とか、パステルカラーのやわらかい薄布で。

「……きれいだな、この色……」

さっき俺を廊下で待たせていたとき、日吉はたぶん同居人の存在を隠すための“片付け”をしていたんだろう。今日はたまたま不在みたいだけど、普段はこの家で日吉と一緒に暮らしていて、穏やかな色彩が好きで——そしてきっと左手の薬指に日吉とおそろいの指輪をつけている“誰か”。

パジャマのサイズはぴったりだった。俺は鏡の前で髪を整え、ネックレスをつけてパジャマのシャツの下にしまった。

もう夜だから外しても構わなかったけど、これは俺のお守りだ。なんとなく、今はお守りの力を借りていたい気がした。

***

リビングに戻ると、醤油の匂いが鼻に届いた。キッチンでは日吉が鍋の前に立ち、出汁らしき液体を味見しているところだった。

日吉がエプロンをつけている姿なんて、調理実習の授業以外では初めて見たかもしれない。モスグリーン色のエプロンには、よく見ると白いドット柄の刺繍が入っていた。

「……あの、ありがとう。パジャマとか色々」

日吉は味見皿を持ったまま振り返り、俺の頭に目をやった。

「ドライヤー使ってきていいぞ。脱衣所にあっただろ」

「え、大丈夫だよ。短いからすぐ乾くし」

日吉は無言で俺をにらみつけた。風邪でもひかれたら困るってさっき言っただろ——という内心の声が聞こえてきそうだった。

「わ、わかった。乾かしてくるよ」

ドライヤーは消費電力が多くて電気代も高くなるって家庭科の授業で習ったから、あんまり使いたくなかったんだけど——なんて言ったら、日吉はやっぱり「子供が余計な遠慮しなくていい」って答えるんだろうか。俺と日吉は本当は同い年でおさななじみなのに、子供扱いされるなんておもしろくない。

俺は手早く髪を乾かしてキッチンに戻り、日吉の隣に並んだ。日吉はうどんを作ろうとしているらしく、調理台には乾麺のほかに卵やネギや桜海老なんかが並んでいた。

「いま冷蔵庫スカスカで、たいしたもん用意できなくてさ。食べ盛りの中学生には足りないだろうけど、今日は我慢してくれ」

「そんな、十分だよ。俺もなにか手伝う!」

「じゃあ、冷蔵庫に鮭があるから焼いてくれ。味付けは任せる」

「うん……あ、バター使ってもいい?」

「ああ。冷蔵庫にあるものは好きに使ってくれていい」

「……ごめんね、いろいろお世話になっちゃって」

ウザがられそうだとわかっていても、つい言葉に出してしまう。日吉は鍋を見たまま、細い目をさらに細くした。

「だから気にしなくていい。そもそもウチの食費は俺と——」

そこまで言いかけて、日吉ははっとしたように口をつぐんだ。

「『俺と』?」

「……なんでもない」

「えっ、何? 気になるんだけど」

「いいからさっさと焼け。早く食べて早く寝たいんだよ、俺は」

「はっ、はい!」

自分に都合が悪くなったときや話を逸らそうとするときに強い物言いで強引に押し切るクセは、「十四歳の」彼とも同じだ。この家の食費と俺にどういう関係があるのか気になったけど、俺は黙って秋鮭の切り身を焼いた。うどんが完成すると、日吉はどんぶりをダイニングテーブルに運んだ。俺も鮭をお皿にのせて持っていった。

湯呑みもお箸も箸置きも、色違いのものがふたりぶん用意されていた。日吉の手で湯呑みに日本茶が注がれると、食卓はとてもすてきに見えた。

「じゃ、食うか」

「うん」

ふたりで「いただきます」をして、俺たちは夕食をとり始めた。

ふと、二人しかいない部屋で日吉と食卓を囲んでいることが、不自然なくらい自然に感じられた。まるで昨日も一昨日も、その前の日までもずっと、この部屋で日吉と一緒の生活を送っていたみたいだった。“十三年前”の世界では、このひとと喧嘩(?)をしたばかりだったのに。

「……日吉、いつも自炊してるの?」

「ん……自炊だったり惣菜だったり、まあ色々」

「ふーん……」

——この部屋に住んでる“誰か”と一緒に?

二人での食卓の、ここちよい空気。今この瞬間に自分が味わっている幸福感がいつもは他の誰かのものなんだと思うと、俺は急に悲しくなって、おいしかったはずのごはんの味もわからなくなってしまった。

***

夕食のあと、俺はお皿とキッチンの片付けを担い、日吉は浴室へ向かった。俺は鍋を洗ったり皿を拭いたりしながら、“十三年前”の世界で感じた、正体のわからないくやしさと悲しさが胸の奥からよみがえってくるのを感じていた。

俺は副部長なのに、部長である日吉から頼りきってもらえないことが悲しい——そういう単純な要約だけじゃ、説明がつかない。だって“十三年前”の世界で感じた悲しさは、「二十七歳の」日吉の左手に指輪を見つけてから感じているモヤモヤと、不可解なほど似ているのだ。

「なあ、お前のジャージ洗っていいか?」

「えっ……」

突然声をかけられて、俺はあわてて背後を振り返った。日吉は俺のジャージを持ってそこに立っていた——けれども俺の視線を吸い寄せたのは、甚平の下衣らしき紺色のズボンだけを身につけている彼の、裸の上半身だった。

「朝までに洗っておかないと困るだろ、これ」

淡々とした日吉の言葉が、俺の頭を右から左へ抜けていく。日吉の首にはタオルがかかり、湯上がりの皮膚にはまだ水気が残っていた。「二十七歳の」日吉の外見は「十四歳の」彼と大差ないように見えていたけれど、体つきはしっかり大人の男の人のそれになっているんだってことがわかった。

「十四歳の」日吉は、俺の目には小柄で華奢に見える。だけど今目の前にいるその人は、十数センチの身長差があっても明らかにたくましく見えた。体格で部長をやるわけじゃないけど、みんなの前に立つリーダーにしてはいささか幼い——そんなふうに感じていた細い腕や薄い胸も、俺の知らない十三年間で男らしい肉をつけたみたいだ。

水滴が、なだらかにふくらんだ胸の上をすべって、きれいに割れた下腹へ落ちていく。

いつまでも無言でいる俺を訝るように、日吉は眉を寄せた。

「なに固まってるんだよ。洗濯するぞ、これ」

「っ……じ、自分でやる」

「え? いや、べつに洗濯機のスイッチ押すだけだし……」

「自分でやる!」

俺は日吉の手からジャージをひったくって脱衣所の洗濯機にぶちこみ、脇にあった洗剤を入れて〈おいそぎコース〉のスイッチを押した。その場にへたりこみ、洗濯機の中身がぐるぐる回るのをじっと目で追っていると、やがて日吉が脱衣所に戻ってきた。

「何やってんだよ、お前」

「……未来の洗濯機ってどんなのかな、って思って……」

「たいして変わんねーだろ。それ中古で買ったヤツだし」

うずくまる俺の背後で日吉が着替えたり、髪を乾かしたり、髪をとかしたりする気配がした。そうこうしているうちに洗濯は終わり、俺は洗濯機からジャージを回収した。「いつも庭に干してるから」と言う日吉を追ってリビングのガラス戸から庭に出ると、さっき以上に冷たい空気が頬を打った。

「ハンガーはこれ使え。洗濯バサミはそっち」

「あ、ありがとう……」

物干しスタンドが置かれた、小さな庭。その片隅にあるレンガの花壇に、コスモスが植えられていた。コスモスはちょうど開花時期のようで、淡いピンク色の花がいくつも秋の風にゆれていた。

「……きれいだね、花壇」

俺は花を見るのも育てるのも好きだけど、日吉は特別そういう趣味があるわけじゃない。いつだったか俺の家の庭のバラを見せたときだって、目の前の花は半分そっちのけで、バラにまつわる海外の怪奇譚とやらを一生懸命に語ってくるばかりだったのだ。

「ああ、今が見頃みたいだな」

日吉はそう言って花壇に近づいた。俺はその後ろ姿から目をそらし、ジャージを物干しにかけた。ハーフパンツのポケットに手を入れたら、指先が紙の感触をとらえた。ひっぱり出してみると、それは例の“命令券”だった。

[日吉 若]は、[鳳 長太郎]の命令を、なんでも ひとつ 聞きます。

その古い紙片は俺のジャージのポケットに入ったまま、“十三年前”の世界からこっちの世界に送り込まれてきていたらしい。洗濯されてシワだらけだけど、破れてはいなかった。

俺は幼い子供の筆跡で書きつけられた日吉の名前と、「二十七歳の」彼の背中を見比べた。そして彼がこちらを振り返るより早く、“命令券”をパジャマの胸ポケットに隠し入れた。

「もう戻るか。冷えるしな」

「……うん」

秋らしく静謐な夜空の下で、薄ピンク色の花を背にした日吉の髪が風に踊る。おとなの顔をした日吉の姿を飾るように咲く花は、繊細で可憐で、かわいくて、むかつくほどきれいだった。

***

部屋に戻ると日吉はテレビをつけ、ソファに座って天気予報を見始めた。俺は彼の隣に腰かけてテレビを眺めた。液晶画面の端に表示された日付が〈10/31〉から〈11/1〉に切り替わった頃に、日吉はテレビを向いたまま言った。

「お前はもう寝ろ。寝室のベッド使っていいから」

「『お前は』って……日吉は?」

「俺はリビングで適当に寝る」

「えっ、なんで?」

「俺は子供を床で寝かせるほど非道な男じゃない」

と言って、日吉は俺を追い払うように手を振った。

「こっ、子供扱いするなよ。今はこんな状況になってるけど、俺たちはあくまでも同い年なんだぞ」

「そうだとしても今この場では俺は二十七歳で、お前は十四歳。それが事実だろ」

「そんなの関係ない。おんなじ年に生まれたって事実は一生変わらないんだから」

「いや、でも——」

と続けかけた日吉は、ため息をついて言葉を切った。

「——言い合ってても埒が明かねえよな、こんなこと。タイムスリップなんて超常現象、常識で論じるだけナンセンスだ」

「それはそうかもしれないけど……」

「だからさっさと寝てこい。で、朝になったらお前が元の世界に帰れる方法を考えよう」

「……元の世界……」

と復唱した瞬間、俺はなにか引っかかるものを感じた。頭の中で原因を探って、ひとつの疑問にたどりつく。

「……ねえ。日吉は俺がタイムスリップしてくること、今日まで知らなかったんだよな?」

「え……」

戸惑い気味に目を張ってから、日吉は続けた。

「……なんでだよ?」

「だってそれ、なんかおかしいよ。俺は元の世界に帰ったら絶対みんなに話すつもりだもん、このこと」

日吉には特に。って付け足すと、「二十七歳の」日吉はようやく俺のほうを見た。

「十三年後の世界にタイムスリップしてきました!」なんて体験談、話したところで信じてもらえる気はしないけど、それでも俺は周りの人たちにしゃべらずにはいられないだろう。自分の中だけにとどめておくにはインパクトが大きすぎるし、“十三年後の未来の日吉”と会ってしまったことを隠したまま「十四歳の」彼とつきあっていくなんて器用なことは、俺にはできないと思う。

「そういう話、十三年前に俺から聞かなかったのか?」

「……そんな話、もし聞いてたら忘れるはずがないだろ」

「えー……なんで? なんか矛盾してるよ、それ」

ソファの上で身を乗り出して、しかめっつらの日吉と向かい合う。前髪の下で、瞳はじっとどこかをにらみつけていた。

「向こうに戻ったらお前はなにもかも忘れてるか——あるいは、話せない理由があったのかもな」

「話せない理由って?」

「……さあ?」

日吉はどことなく含みのある響きで言った。思い当たるフシがあるのかもしれないけど、たぶん聞いても教えてくれないだろう。十三年経ったって、そういう頑固なところが変わっているとは思えない。

「……なんでもいいけど。日吉がこのソファで寝るっていうなら、俺もここで寝るからな」

「はぁ?」

と、日吉は声を裏返らせた。

「なんでそうなるんだよ」

「大人とか子供とか関係ないよ。俺は自分のせいで日吉が快適に眠れないなんてヤだ」

「いや……おおげさだろ。一晩ソファで寝るくらいどうってことねえし」

「どうってことないなら、俺がこっちで寝て日吉がベッドで寝るのでも構わないよな?」

「……」

俺なんかに——しかも“十三歳年下の”俺なんかに——論破されてしまった日吉は、不覚、って感じの表情で黙り込んだ。

「ねえ、せめてベッドでいっしょに寝ようよ」

「それは……」

と言いかけて口ごもってから、日吉は小声で「……狭いし」と付け足した。言い訳をするような、歯切れの悪い調子で。

「ここのベッド狭いの?」

日吉は俺から目をそらした。彼の視線が向いたほうに回り込むと再び逃げられて、目と目の追いかけっこはしばらく続いた。まだ寝室には入っていないけど、この家のベッドが狭いとは思えなかった。

——だって、いつも“誰か”といっしょに寝てるんじゃないの?

あと一秒もあれば、俺はその疑問を口に出してしまうところだった。だけど一秒経つより早く、日吉が突然立ち上がった。彼らしくない、荒々しい所作だった。

「……な、なに?」

こわごわと問いかけた俺の頭上で、日吉はゆっくり口を動かした。

「……わかったよ。そこまで言うなら俺もベッドで寝る」

「えっ、ほんと?」

「後悔しても知らねえからな」

「……へ?」

後悔って何——と尋ねる間もなく、日吉は部屋の奥へと歩いて寝室のドアを開け、視線で俺を呼んだ。俺はあわてて立ち上がり、日吉のもとに駆けた。日吉は怒りを宿した目で暗い寝室を見据えていたけれど、俺は彼が何に怒っているのかわからなかった。寝室の奥で窓からの月明かりを受けるベッドは、大柄な男二人で寝ても十分に余裕のありそうなサイズだった。

***

ベッドの上に座ると、窓の外に高い壁が見えた。ここは一階だから、外から室内が見えないようにするための目隠し用だろうか。

夜空にはまんまるい月が浮かんでいた。そういえば“元の世界”でも今夜は満月だったな、と思い出す。

満月の夜は異界への扉が開いて超常現象が起こりやすくなるんだって、幼稚舎の頃に日吉が話していた。俺がこの世界に紛れ込んでしまったのも、満月の不思議な力によるものなのかもしれない。

「ね。日吉、むかし話してたよな。満月の夜は——」

と思い出話を始めかけた俺の言葉を、日吉は低い声で遮った。

「俺はまだしばらく起きてるから。お前は先に寝てろ」

「え……なんで?」

「仕事が残ってるんだよ。そこのクローゼットの中の掛け布団、適当に出して使っていいぞ」

「……ん、わかった」

せっかくだから「二十七歳の」日吉といろいろ話してみたかったけど、仕事だと言われたら食い下がることはできなかった。日吉が寝室を出ていったあと、俺は部屋の奥にあるクローゼットの扉を開けた。そこはクローゼットというより小さな物置部屋のようなスペースで、衣類や布団類などが収納されていた。

あたりを見回すと、ハンガーラックの下にある透明な引き出しの中に、掛け布団らしきものが見えた。俺は床にしゃがみこんで掛け布団を取り出し、再び立ち上がりかけた——そのときだった。

白やグレーやブラウンなど、落ち着いた色合いのモノばかりを収めたその空間の中で、ふいに異質な色彩が目に入ってきたのだ。床のすみに無造作に置かれた紙袋の中に、優しいトーンのピンク色——桜の花よりは濃いけれど、マゼンタのように鮮やかすぎるわけではない、かわいらしい色だった。

俺はなぜか胸騒ぎを覚え、その紙袋に手を伸ばしていた。

化学繊維らしきピンク色の布をつかんで、紙袋からひっぱりだす。その正体を認めた瞬間、俺の思考は真っ白になって固まった。

「……なにこれ?」

思わずそう呟いたけど、それが“何”であるのかは、一応、わかった。

——学校の体育祭や部活の大会で、応援団の女の子たちが着ているのを見たことがある。それから昔、家族で観に行ったプロ野球の試合の中でも、こういう衣装を身につけたお姉さんたちが応援のダンスを披露していたと思う。

丈の短いVネックのノースリーブシャツに、同じく丈の短いネイビーのプリーツスカート。シャツには大きなV字の切り替えが入り、ホワイトの上部とピンクの下部のさかいめに〈Pure Girl〉と書かれたロゴがプリントされている。紙袋の奥には、リブ編みの白い靴下も入っていた。靴下の履き口とスカートの裾には、シャツと同じピンク色のラインが二本。

いわゆるチアガールの衣装……だという以外には、解釈のしようがなかった。問題は、こんなものがどうしてここに——どうして「日吉の家の寝室のクローゼット」に存在するのか、ということだ。

「……どうしてって、そんなの……」

俺はその衣装を持ったままうつむいた。落胆のため息が落ちていったけど、自分が何に落胆しているのかはわからなかった。

コレがここにある理由なんて、当然ひとつしかない。誰かがこの家の中でこの服を着ているから、だ。誰か——「二十七歳の」日吉の結婚相手か、婚約相手か。

俺は衣装を紙袋に戻し、掛け布団を持ってベッドに戻った。布団をかぶって体を丸めると、心臓がぎゅうっと縮んで痛むような心地がした。まぶたの裏の暗闇の中に、さっきの衣装を着た誰かを抱きしめる「二十七歳の」日吉の姿が浮かんでいた。彼はその人をそっと抱きしめて、優しく髪をなでて、それから……

……俺はまだ中学生だけど、寝室に置かれた“そういう”衣装が“どういう”用途のためのものなのかってことくらいは、なんとなく想像できる。大人のカップルならそういうモノを持っていたってべつにヘンじゃない、っていうことも理解している。

だけどそれを使っているのが日吉だという事実に直面すると、俺の心はどうしようもなく寂しくなった。「十四歳の」日吉はまじめだし、地味だし、クラスの女子に対しても不愛想だし、俺と樺地が少女漫画の感想を語り合っていても死ぬほど興味がなさそうなのに、「二十七歳の」彼には彼女か奥さんがいて、あんな服まで着せたりしているのだ。

寝返りを打つと、パジャマの胸ポケットに入れた“命令券”が潰れる感触がした。ふたりでこの券を作った日の思い出と、あのピンク色の衣装がかわるがわる脳裏に映った。俺が昔からよく知っている“おさななじみの日吉くん”と、「二十七歳の」日吉はまるで別人みたいに感じられた。

俺はそのまま布団の中で身を横たえていた。部屋のどこかに時計が置かれているらしく、カチ.カチ.カチ.カチ.って等間隔に時を刻む秒針の音が耳に届いた。そんな些細なことまでが神経を逆撫でするみたいで、いつまでたっても寝つけなかった。やがてドアの開く音が聞こえ、日吉が寝室に入ってきた。

俺は息をひそめて彼を待った。日吉がベッドに乗るとマットレスが沈み、反動で戻った。なんだか怖くて目は開けられなかったけれど、日吉が隣に寝転がる気配がした。

「……難儀だな」

静けさのなかで、ぼそっと呟く日吉の声が聞こえた。難儀って何——と尋ねようとした瞬間、思いがけない感触に頭を押されて俺は息をのんだ。

日吉は——目を閉じている俺の勘違いでなければ——俺の頭に手のひらをのせ、そっと優しい力で俺の髪を撫でていた。

「……」

幼い頃、寝る前にベッドの中で頭を撫でてくれたお父さんの手のやわらかな感触と、それはよく似ていた。だけど自分の心や体の反応はまったく似ていなかった。お父さんに撫でてもらうと気持ちが落ちついてすぐに眠りにつけたのに、今はまるで逆だ。日吉の手に髪をふわふわされるたびに、心臓の鼓動が速くなる。神経が張りつめる。微熱みたいな熱さと寒さが同居して、感覚がやたらと鋭敏になっていく。

身体がぞわぞわして、呼吸を殺しきれなくなって、はぁ……って深い息が出てしまう。寝たふりがバレたらどうしようって不安になったけど、日吉は何も言わずに俺から手を離し、ほどなくして規則的な寝息をたてはじめた。

さっき借りたシャンプーとは違う香りが、鼻先に漂っていた。お風呂の中にあった白と黒の容器の中身の香りなのかもしれなかった。ゆっくり薄目をあけてみると、鼻と鼻がくっつきそうな距離に日吉の顔があった。

「……っ」

ズキン、って痛むくらい強く心臓が打った。息が止まりそうだった。自分がどうしてこんなに動揺しているのかわからないまま、俺の視線は日吉の顔に縛り付けられていた。

「十四歳の」日吉だって全然こどもっぽくはないけれど、「二十七歳の」彼はやっぱり大人だ。鋭く精悍な顔つきに、それでいて繊細な輪郭線。渋さの中に少しの野性味が宿っていて、男の目から見たって絶対にかっこいい。

——そうだ、このひとはかっこいいのだ。日吉は無愛想じゃなければモテるのにってよく言われているけど、実は無愛想なままでも普通にモテているし。だから大人になった彼に恋人や配偶者がいたって、本当は何の不思議もない。

日吉にあのピンク色の衣装を着せてもらっているんだろう“誰か”の存在を再び意識した途端、俺の脳はふとどきな想像をしてしまった。いま自分が寝ているこのベッドの上で、「二十七歳の」日吉はいつもその人とセックスしているんだ——って。

最悪だった。友達として最悪の想像力を自己嫌悪しながら、俺の体はさらに最悪の反応をみせた。さっき日吉に借りたばかりの新品の下着の中で、性器が熱をもって血を集め始めていた。だめだめだめって焦って抑えようとすればするほど“症状”は悪化し、俺は自分の汚らわしさに泣きそうになった。

「なんで……」

なんでこんなことになっているんだろう。俺は日吉の友達なのに、女の人とセックスしている日吉をねたましく思ってしまったんだろうか?

自分の愚かしさに絶望した俺の横で日吉が身じろぎ、彼の片腕が俺の体に乗った。肩を抱き寄せるみたいに腕を回されると、目の周りが熱を帯び、俺はいよいよ本当に泣いてしまった。泣きながらパジャマ越しに性器を握って、手を動かした。

日吉の匂い、寝息のリズム、腕の重み……彼の存在を肌で感じるたびに、熱い血がめぐる。もしも日吉が目をさましたらどうしようって恐怖が、かえって俺の手を夢中にさせていく。しゅっ、しゅっ、しゅっ、と規則的な衣擦れの音を起こす手の動きを止められず、本格的に勃ち始めた性器の根元からは疼くような快感が広がった。布団の下で腰が泳ぎ、弱い声がもれてしまうまでにそう時間はかからなかった。

「……っ、ぁ……」

日吉は俺の肩を抱くような体勢のまま、穏やかな寝息をたてていた。自分の腕の中で俺が自慰にふけっていると知ったら、彼はきっと俺を軽蔑するだろう。気持ち悪いって思うだろう。そんなことは当然わかっているのに、俺の理性は完全にばかになっていた。さっき頭を撫でられたときのうっとりするような感触を思い出しながら、下着の中に手を入れようとした——その瞬間。

「……何やってんだよ、鳳」

ほてった体が一気に絶対零度まで冷え込んだ、ような気がした。

日吉の声は呆れるでもなく、俺を責めるでもなく、淡々としていた。内心が読めなくて、かえって怖かった。おそるおそる顔を上げると、日吉は困ったような表情で俺を見下ろしていた。

「……っ」

ごめんなさい、って言おうとしたけど声が出ない。うまく息ができない。喉がヒクヒク震えて、心臓がばくばく打って、まぶたには涙があふれた。

「……ごめん……」

かろうじて絞り出した声はかすれて細く、日吉をよけいに困らせてしまうものだって自分でもわかった。案の定日吉は渋い顔で息をつき、大儀そうに体を起こした。

「べつに謝ることじゃねーけど……」

と言って、日吉は言葉を切った。けど、の続きはわからなかった。

「俺はリビングに行ってる。そこのティッシュ使っていいからな」

「えっ」

「十分……二十分でいいか? さっさと済ませろよ」

日吉はそう言って立ち上がり、俺はあわてて彼を引きとめた。

「ま、待って」

「ん?」

「そんな……日吉の睡眠を邪魔するなんて申し訳ないよ。俺、その……トイレ行ってくる、から」

「トイレじゃ寒いぞ。暖房入ってないし」

「いや、でも……」

「子供が余計な遠慮するなって言っただろ。じゃ、二十分で戻るからな」

ドアが開き、日吉の姿が消える。パタン、と静かに閉じられたドアの音だけが残る部屋の中で、俺はあっけにとられていた。

日吉はあまりにも冷静だった。淡々としすぎていて怖いくらいだ。自分の横で他人がオナニーなんてことをしていたら、もっと動揺したり嫌悪したりしてもおかしくないはずなのに、あの冷静さが大人の余裕ってモノなんだろうか?

少なくとも「十四歳の」日吉なら、もっと大きなリアクションをみせるだろう。そう考えると、さっき例の衣装を発見したときと同じ寂しさが胸に広がった。

十三年——それだけの時間があれば日吉も変わっていて当然だって、頭では理解しているはずなのに。

「……」

俺は無意識のうちに起き上がり、クローゼットへ向かっていた。

例の紙袋からピンク色の衣装を取り出して、ベッドに戻る。月明かりの中で、ソフトピンクの色彩はちくちくと胸を刺してきた。

いつも日吉の前でこの服を着ている“誰か”のことを思う。日吉に選ばれるくらいだから、その人は絶対に身も心も美しいはずだ。彼に釣り合うくらい綺麗で聡明な、おとなの女の人。

俺はその姿を脳裏にイメージしながらパジャマを脱ぎ、肌着も脱いで、ノースリーブシャツとプリーツスカート、そして靴下を身につけた。頭で考えたのではなく、心と体がそうしたがっていた。シャツはおへその上までの丈で、スカートの裾からは腿の大部分が露出した。対照的に、靴下は膝の上までの長い丈だった。俺はもちろん男だから、女の子用の服を着るなんてことは幼い頃にお遊びで姉の服を着せられた日以来の経験だった。

あのときはまだ小さかったから、みんなからかわいいかわいいって褒めてもらえた。だけど、今の自分は違う。壁際の全身鏡に映してみると、かわいらしい衣装と自分の大柄な体格は想像以上にちぐはぐだった。肩幅の広さも、腿の太さも、成人男性の平均をゆうに超える背丈も、この服には似合わない。考えるまでもないことだけど、俺はこれを着るのにふさわしい人間じゃない。

悲しい——って感じた瞬間、俺は悟ってしまった。自分は女の人とセックスしている日吉がねたましいのではなく、日吉にセックスされている女の人がねたましいんだって。

日吉の結婚相手はどんな人だろう。たぶんきっと、おしとやかで女の子らしくて、それでいて彼と対等に渡り合えるくらい強い人だ。

俺は自分がその人になったつもりで、自分の体を触り始めた。

ベッドの横で床に膝をつき、「二十七歳の」日吉に背後から押し倒されることを想像して、上半身だけをマットレスに倒す。日吉はうしろからぎゅって抱きしめてくれて、うなじや耳にたくさんキスをしてくれる。幼い頃にお父さんがほっぺたにチュッてしてくれたのとは違う、貪欲で濃厚な大人のキスだ。日吉がそのまま耳元で声を出すから、息がかかって耳がじんじんして、全身の力が抜けて、俺はふにゃふにゃになってしまう。興奮した日吉の低い声は俺の脳みそを掻き回すみたいに響き、頭の中を彼の手で直接いじりまわされるような怖い快感が、俺を内側から侵食していく。

「はぁ、っ……♡」

本当の相手は「俺」じゃなくて、あくまでも「結婚相手」だから、日吉は耳の近くで「好きだ」とか「かわいい」とか、甘い声でささやいてくれるのかもしれない。そうして日吉の手はピンク色の衣装の上から“俺”の体を這い、大事な部分をねちっこく撫で回す。うしろから俺を拘束する日吉の武骨な手におっぱいを揉まれて、伸びかけの爪の先で布越しに乳首をかしかしってこすられて、お尻のわれめに硬いモノをぐりぐりってねじこまれて……そのまま欲情の吐息で頬をなでられたら、頭の中にこもった快感がぱんって破裂して俺は簡単にイっちゃいそうだ。

「……ひよし、っ……」

俺はマットレスに顔を伏せたまま自分の体をまさぐり続けた。スカートをはいていると脚のあいだがスースーして、慣れない感覚が心をぞくぞくさせた。あたりまえだけど、かわいい衣装を着たって俺の体は男のままだ。シャツ越しにつかんだ胸のふくらみは胸筋のそれだし、プリーツスカートは勃起したペニスに押し上げられて不自然な山をつくっている。

「ぁ、あぁ……♡」

下着の中に手を入れて亀頭のさきっぽをつかんだら、手のひらはなまぬるい分泌液でどろどろになった。そのまま手を上下に動かすと、ぐちゅぐちゅって下品な音が鳴り、ペニスを襲うダイレクトな快感によって腰がくねった。

「——鳳、もういいか?」

「っ……!」

いつのまに二十分も経過したんだろう——一心不乱にペニスをしごき続けていたら、ドアの向こうで日吉の声がした。何も答えられずに固まっていると、今度はノックの音が聞こえた。コンコンって二回、ひかえめな音だった。

「おい、寝てんのか? ……もう入るぞ」

——まだ入っちゃダメ! って叫べば間に合ったのに、俺の口がその言葉を発することはなかった。

ドアが開き、日吉が部屋に入ってきて、背中越しに——っていうかお尻越しに——目が合った。日吉は絶句して目を見開いた。さっきは異常なくらい冷静だった日吉も、チアガールの衣装を身につけた俺が自分のほうにお尻を突き出してペニスをしごいている光景を見たら、さすがに驚愕したらしい。

「……何やってんだ、お前。その服……」

*ここからは飛び飛びの抜粋です*

「……この服、いつも日吉が着てるの?」

「はぁ?」

と、日吉は声を派手に裏返らせた。

「そんなわけないだろ。気持ち悪い想像するな」

「そうだよね。日吉以外の誰かが着てるんだよね?」

「……あ、いや……」

「俺、ずっとその人のこと考えてて……日吉のこと取られたみたいでくやしくて、うらやましくて、だから……」

だから自分がその人になって日吉に抱かれる妄想でヌこうとしていた——とは、さすがに口に出せなかった。

「……いつもその人にしてるみたいに、俺のこと触ってほしい。だめ?」

だめに決まってんだろ、って問答無用で撥ねつけられるものだと思った。だけど予想に反して日吉は返答を口ごもり、苦悶みたいな、葛藤みたいな表情を見せた。長い沈黙のあとで彼の口から出てきたのは、痛みに耐えるような声だった。

「……勘弁してくれ。頼むから……」

「勘弁……って、なに?」

「……俺はリビングで寝る。お前は朝までこの部屋にいろよ」

「えっ……や、やだ!」

立ち去りかけた日吉の腕をつかんで、強引に引き戻す。日吉はこっちを振り返ったけど、俺と目を合わせてはくれなかった。

「俺、このままじゃ眠れない……日吉のせいでこうなったんだから、日吉がどうにかしてよ」

☆☆☆

「好き勝手言いやがって! 俺を犯罪者にする気か?」

「……は、はんざい?」

「だから……十四歳の子供にそんなこと、できるわけないだろ」

「え」

俺は不意をつかれて固まった。日吉は困り果てた目で俺を見上げていた。

「……年齢が問題ってこと?」

日吉は「あたりまえだろ」と強く言い切った。

「大問題に決まってる。つーか他に何があるんだよ?」

「え? ……いや、だって、その……男に欲情されて気持ち悪いとか、俺のこと触るのが嫌とか、そういう理由じゃないの?」

戸惑いながら尋ねると、今度は日吉のほうが不意をつかれた様子で固まった。ぽかんと口を開けて、おとなのくせにまぬけな顔で。

「……ねぇ、年齢が問題なの?」

“俺が相手であること”は問題じゃないの?——って、口に出さなくても伝わったと思う。日吉は何も答えず、俺から目をそらした。

☆☆☆

日吉は背後から俺の体をしっかりと捕獲し、俺の胸のふくらみをつかんでいやらしくこねまわした。やがて両手の中指が左右の乳首を執拗にこすり回し、コリコリになるまで尖らせて、ゆびさきでピンッて弾くみたいな攻撃を始めると、俺のお腹やペニスは痙攣が止まらなくなってしまった。

「やッ♡ あ♡ ぁ……っ♡」

俺の体が暴れても日吉は手を止めず、逃げられない快感が怖くて俺の目には涙がにじんだ。敏感になりすぎた乳首をゆびさきで弾かれるのも、人さし指と親指で挟まれてぐにぐにされるのも、そのままつまんでひっぱられるのも、太い親指の腹でグッと押し込まれるのも、爪でひっかくように乳輪をなぞられるのも……すべての刺激が俺の正気をこっぱみじんに砕いてしまいそうだった。化学繊維の服の摩擦は、びりびりと電気のような快感を皮膚に浴びせ続けた。

☆☆☆

日吉は慣れた様子で手を動かした。俺のソコは日吉の指先に表面をくちゅくちゅとほぐされ続け、いつのまにか穴の中までくぽくぽと突かれていた。

「だめっ……♡ だめ♡だってばぁ、日吉……ッ♡」

日吉の指先が、俺のナカの浅いところで小刻みに出入りする。俺の粘膜は日吉の指によって拡げられ、彼が出ていくたびに窄まって、日吉のカタチに合わせて手懐けられていくみたいだった。

「……だめじゃねえよ。お前が言ったんだろ? こうしてほしいって」

涙でぼやけた視界の中で、日吉は笑っているように見えた。

「おっ……俺、そんなこと言ってない!」

「言っただろ。『いつもその人にしてるみたいに』触ってほしい、って」

「……!」

快楽の涙に、悲しみの涙が混ざって流れていく。つまり日吉はいつも“その人”をこんなふうに抱いているんだ——って思うと、気持ちよさのぶんだけ絶望が生まれ、絶望のぶんだけ恍惚が生まれて、俺の精神はどうにかなりそうだった。

「……日吉は、その人のことが好きなんだよね」

わかりきった絶望を、わざわざ深めようとしてしまう心はなんなんだろう。

日吉は俺の中に挿れた指をさらに深く埋め込みながら、低い声で答えた。

「俺は好きでもない相手とこんなことをするような人間じゃない」

☆☆☆

「……俺、最後までしてほしい。日吉とセックスしたいよ……」

はぁ……って大きなため息が聞こえた。日吉は俺のほっぺたをつまんでギュッとひっぱった。かわいらしい仕草。だけど、指先の力の強さからは本気の怒りも伝わってきた。

「俺はもう寝る」

日吉は俺から離れようとして体を動かした。その瞬間——硬くて生温かい感触が、俺の腿に食い込んできた。

「……日吉も勃ってる」

「いや、これは……」

日吉はきまり悪そうに語尾を濁した。俺は日吉のズボンのふくらみを腿で押したあと、日吉の下から抜け出して彼の体をあおむけに倒し、その上にまたがった。体勢を逆転されて、「二十七歳の」日吉は動転するように目を張った。

「ねぇ。日吉の……お嫁さん? って、お仕事の出張とかで留守にしてるの?」

「えっ……——いや、仮にそうだったとして何があるんだよ」

「日吉、相手がいなくて溜まってるのかなって……。俺じゃ性欲処理の手段にならない?」

「は……」

日吉は絶句し、目を白黒させて俺を見た。さっきまでは余裕たっぷりだったのに、今は十三歳も“年下”の俺なんかに動揺させられちゃっている日吉がかわいくて、俺は思わず彼の股間に手をのばしていた。

「っ……おい、やめろ!」

「日吉、すっごい硬くなってるじゃん」

さっき自分が日吉にされたみたいに——紺色の甚平の生地の上から、爪の先でかしかしってそこを引っかいてみる。そしたら俺のお尻の下で、日吉の腿がぴくんと跳ねた。

「……やっぱり最後までしようよ。俺のこと、好きに使ってくれていいよ? 俺は元々この世界の人間じゃないから……きっと治外法権みたいなもので、浮気にもならないよ」

☆☆☆

俺は日吉の上体を背後に倒し、さっきと同じように彼の腰にまたがった。そして彼の胸に手をつき、腰を動かして、自分のお尻の割れ目の中に日吉のペニスがぴったりとはまるように位置を調整した。

「おい、何やってんだ……ッ」

「ね、日吉……やっぱり最後までしようよ」

日吉の上で腰を前後にスライドさせると、ぬるぬるになった日吉のおちんちんがお尻の穴をコスっていく。ときどき亀頭のでっぱりがゴリッてひっかかり、甘い異物感をもたらす。俺のそこはさっき指を挿れられたときの快感を思い出してヒクつき、日吉のペニスは俺のお尻の肉のあいだで怒るみたいにビクついた。本能のまま腰をくねらせる俺のスカートの中で、俺たちの体と体はこすれあいすぎて発火しそうだった。

「はぁ、ん♡ ぁ……日吉のおちんちん、またおっきくなった……」

「っ……鳳、やめろ!」

「やだ、やめない……これ、すっごい気持ちいい……」

「や、めろ、って……!」

日吉は助けを求めるように顔をゆがませた。今にも泣き出しそうだった。

「だっ……だめだ、もう……もう出る、から!」

「ほんと? うれしい。いっぱい出してほしい……」

日吉が射精する瞬間を見たくて、俺は自分のスカートの裾をたくしあげた。そしたら日吉はますますかわいそうな表情になり、小声でなにかをわめいた。

「なぁに? 日吉。きこえないよ」

「……っ、ぁ、あ……ッ」

日吉の喉が苦しげな音を発する。ぐちゅ、ぐちゅ、ぐちゅん、って粘性の水音が響く。日吉のおちんちんも俺の穴もすっかりぬるぬるだから、俺がちょっと腰の角度を変えれば簡単にナカに入ってしまいそうだった。

「ねぇ……俺このまま挿れてほしい。だめ?」

「……っざけんな、ダメに決まってんだろうが!」

「でも俺……さっき日吉のゆび挿れてもらったとき、すっごい気持ちよかったよ?」

「お前、俺の気も知らないで……!」

☆☆☆

「……日吉、俺のこと『へたくそ』って言ったくせに。いっぱい出ちゃったね?」

日吉の肌はびっしょりと汗をかき、呼吸は苦しげに乱れていた。俺はまだ芯を残しているペニスをなでまわしながら、日吉に覆い被さって真っ赤な耳に口を寄せた。耳たぶを唇でなぞると、日吉の口からはまたなさけない喘ぎがもれた。

「日吉かわいい……」

俺はほとんど夢心地で日吉の身体を抱きしめた。「十四歳の」日吉に対して、もっと弱くなってくれてもいいのにって願ってしまった欲望が充足をみるようだった。

「……っせえ……」

「かわいいよ。素直じゃないしイジワルなのに、俺なんかにイかされちゃってかわいい……♡ 二十七歳なのに……ね?」

俺は俺の心を支配する感情をそのまんま口にした。次の瞬間、後頭部を鋭い痛みが襲った。

日吉は俺の髪を片手でわしづかみにしながら、血走った目で俺を見上げていた。

「——ガキが生意気なんだよ!」

耳をつんざくような叫び声を上げ、日吉は俺のネックレスを強く引っぱった。首を絞められる痛みが目眩を起こした。俺は体を引いて拘束から逃れ、「二十七歳の」日吉の必死な表情を見下ろした。

「そうだよ。俺、生意気なガキなのに……。ねえ、生意気なガキに下剋上されちゃって恥ずかしい? くやしい?」

日吉はゆっくりと目を剥いた。ひきつって震えるまぶたの奥から、苛烈な怒りを宿した瞳が現れる。

「……っざけんな、てめぇ……」

さっきより静かだけど、さっきより底知れない怒気をはらんだ声だった。日吉は寝技をかけるようにして、俺の体をマットレスに叩きつけた。

パン、と音が鳴って下半身に甘い痛みが広がる。うつぶせに寝かされた俺の尻たぶを、日吉の手のひらが打ったのだった。

「俺の気も知らないで……」

って、日吉はさっきと同じ言葉をくりかえした。

「能天気にサカってるんじゃねえよ、この変態! さんざん煽りやがって……」

「ごっ、ごめんなさい……」

「腰、上げろ」

日吉はまた俺のお尻をはたいた。ジン、と痺れるような痛みを感じながら、俺は命令通り腰を上げ、日吉のほうにお尻を突き出した。日吉は荒々しい手つきでスカートをまくりあげると、俺のお尻をぐにぐにと揉みしだき、そこに唇を押しつけてきた。

「……ぁ……」

優しいキスじゃない。今からここを犯すんだって宣言するような、犯行予告のための捕食行為にさらされて、俺の背中には戦慄が走った。

「……日吉、挿れるの?」

日吉は両手で俺の腰をつかんだ。汗ばんだ硬い手が、おへその両脇の肉をグッと握る。

「望み通りだろ?」

嘲るような一言のあと、日吉は俺のお尻の割れ目にペニスをあてがった。彼のペニスはさっき射精したばかりなのにガチガチで、俺はいつかどこかで聞いた、男性は怒りの感情によっても勃起することがあるという話を思い出していた。

普段この服を着ている“誰か”は、きっとちゃんと日吉に欲情されて抱かれているはずだ。怒りによってしか日吉に抱いてもらうことができない俺は、その人とは違う。

「……じっとしてろよ」

なまぬるく濡れた日吉のペニスの先が、はしたなくヒクついている俺の穴の表面を叩く。ぺち、ぺち、ぺちん、って強く打たれて、まるで体罰によって教育されるみたい。

「……ひ、日吉」

「なんだ」

俺は四つん這いの体勢のまま振り返り、日吉を仰ぎ見た。日吉は冷たい目でこちらを見下ろしていて、俺の胸にはにわかに恐怖が迫ってきた。

「その……。優しくしてね? 俺、初めてだから……」

「……ハッ」

日吉は口元だけで笑った。

「初めてか。そうだろうな」

「え……」

「ずっと優しくしてやってただろ、俺は。まだ中学生のお前を傷つけちゃいけないと思って、必死で……。それを自分から台無しにしておいて、いまさら『優しくして』もクソもあるかよ」

日吉は不可解なほど怒りのこもった声で俺を叱り、腰をグッと前に押し込んできた。硬い亀頭が割れ目の中を往復し、穴の表面をゴシゴシとこすり上げる刺激だけで俺はくらくらした。

「……挿れるぞ」

日吉の手が、俺の腰をがっしりと固定する。さっきよりも鋭い角度で、ペニスが突き立てられる。思わず息をのんだ俺のソコを裂くように、日吉は俺の内側へと侵入してきた。

「っ……!」

凌辱におびえてギュッと縮こまる俺のナカの粘膜を、日吉のペニスが容赦なくこじあけていく。お尻に挿れられているだけなのに、喉まで貫かれて圧迫されているみたいに苦しかった。

俺が男であることを反故にする痛み。日吉は一切の手加減なく腰を叩きつけてきて、俺はまるで杭を打たれているようだった。日吉のペニスが入ってくると俺の体はマットレスに押し付けられて潰れ、抜けていくときには日吉の腰に引っぱられて、彼を追いかけるようにお尻が上がった。ギシギシと耳障りな音をたててきしむベッドの上で、好き勝手に弄ばれるオモチャになった気分だ。

「日吉、待って……!」

イヤなわけじゃない。だけど、肉体的な痛みが俺に涙を流させた。さっきは俺が気持ちよくなれるように気をつかってくれていた日吉が、今はただ俺を道具みたいに使っていた。経験がなくても明白にわかるくらい、それは手荒な犯し方だった。

突き刺すような痛みの中で、日吉の野獣じみた吐息が耳元に聞こえる。優しくないことをされながら、俺の脳裏では優しい日吉の思い出ばかりが輪になってきらきら回り始める。俺の体調が悪い日には部活内の誰より早く察してくれることとか、怖い上級生に絡まれたときに助けてくれたこととか、幼稚舎の頃に泥棒の容疑をかけられた俺をかばって真犯人を突き止めてくれたこととか……そのあとお礼を言ったら、ほっぺたを赤くして照れていたこととか。

「……日吉、好き……」

たぶん俺はいま日吉に傷つけられているのに、胸のうちに生まれてくるのは彼へのいとしさばかりだった。日吉はチッと舌打ちをして、さっきよりも強い力で俺の髪を引っぱった。ぶちぶちって音とともに、後頭部の毛が何本か抜けていく。

「っ……そんなことしたって、好きだよ、日吉……」

「……るせえ、黙ってろ」

「やだ……日吉、好き。だいすき」

「黙ってろ!」

日吉は苦痛じみた声で怒鳴り、俺の頭をマットレスに叩きつけた。視界が遮られ、鼻は潰れて呼吸が詰まり、口も塞がれて声が出せなくなった。

「……っざけんじゃねえよ……」

一変して弱々しい声のあと、俺の背中にはぽたりと水滴らしきものが落ちてきた。汗かもしれないし、涙かもしれない。

「俺は本当に、本当にお前のこと傷つけたくなくて……!」

☆☆☆

甘い電撃が、からだじゅうを巡る。おなかの奥のまんなかで、日吉のおちんちんをくわえこんでいる粘膜が収縮して、せわしなくうごめく。背骨がじんじんして、肌のあちこちがビクンって弾けるのを止められなくなってしまう。

「無理やり犯されてイってんじゃねえよ……!」

「んうぅ……♡」

ごめんなさい、って言いたいけど言えない。俺がイっても日吉の動きは止まらず、ずぷんっ、ずぷんっ、ずぷんっ、と小刻みな突きがひたすらに繰り返された。イってる最中の穴のナカを突き上げられる衝撃が頭のてっぺんまで響いてきて、逃れられない責め苦が俺を殴り続ける。

日吉はいよいよスパートをかけるように律動を速めた。俺はもうすぐ日吉に射精されちゃうんだ——って予感が、俺を深く興奮させる。

☆☆☆

日吉はため息をつき、涙や鼻水でぐしゃぐしゃになった顔のままうなだれた。

「……日吉、俺に対して申し訳ないと思ってるの?」

「……当然だろ……」

「じゃあ、そのぶん埋め合わせしてよ」

「埋め合わせ?」

日吉は顔を上げて俺を見た。俺は日吉に詫びてほしいなんて一ミリも思っていないけど(だって彼が俺に詫びなきゃいけない理由なんて何もない)、あさましくて底のない俺の欲望は、その充足のチャンスを逃すことができなかった。

「……ね、今度こそ俺のお願い聞いて?」

「お願い?」

「俺、さっき……いつもこの服を着てる人にするみたいに俺のこと触って、って頼んだんだよ。だけど日吉、きっと恋人や奥さんのことは……」

ヘッドボードに置かれた指輪に目をひっぱられながら、俺は続けた。

「……好きな人のことは、あんなふうに手荒に扱ったりしないだろ?」

「……え、いや……」

「その……俺はさっきのも、すっごいドキドキしたし気持ちよかったけどさ。でもやっぱり、俺も日吉に優しくされてみたい」

「……」

「嘘でいいから、俺のこと好きな人だと思って抱いてほしい。……だめ?」

☆☆☆

さっきの荒さとはまるで違う、優しい愛撫。たとえ“誰か”の代わりでも、気持ちいいことには変わりなかった。俺自身が大切にされているかのような錯覚に酔っていると、日吉は唇を離し、今度はローションをまとわせたペニスで俺の腿をなぞり始めた。さっき二回も射精したのに、それはすでに雄々しい角度で反り返って天を向いていた。

ぬるぬるの亀頭は俺の内腿にローションを塗りつけながら下降し、俺のペニスのさきっぽから根元までを一直線に舐め下げて、陰嚢に食い込んだあと、さらに奥の割れ目へと潜り込んできた。

「……さ、さすがに恥ずかしいよ、日吉……」

好きな人の目の前で両脚をあられもなく開かされ、大人の男のペニスによってお尻の穴をぐいぐいと押し込まれる格好。俺の心はその状況に羞恥を覚えた。——だけど同時に、それ以上の恍惚を味わってもいた。日吉は俺のそんな心理もお見通しなのか、甘やかに蔑むような目で俺を見下ろした。

「笑わせんなよ、いまさら恥ずかしいとか。ガキのくせに無理やりヤられてナカでイったヤツの言うことじゃねえだろ」

「だからそれ、おとなげないってぇ……ッあ♡ ぁ、だめ♡ そんなにこすりつけられたら、俺……♡」

日吉は腰を前後させ、ぐちゅぐちゅって水音をたてながら、ペニスのさきっぽで俺のそこを執拗にコスってきた。ローションのおかげでさっきよりスムーズに入ってしまいそうなのに、日吉は決して挿入はせずに穴の表面を行ったり来たりするだけだった。俺のナカはもう彼がくれる快感をすっかり学習してしまったから、入りそうなのに挿れてもらえないもどかしさに発狂しそうになった。

日吉は俺に男性器を押しつけたまま、シャツの上から俺の胸にふれてきた。左右のふくらみを両手で揉みしだかれて、じんわりと広がる快感に身をよじっていたらすぐに乳首を探り当てられてしまった。日吉は俺の乳首を上下左右にこねまわしたり、指の腹でコシコシって撫でるように摩擦したり、ときどきピンッと弾いたりして責め続けた。お尻の割れ目に埋まった彼のペニスは俺をいじめるように動き続けていて、俺は両方から襲ってくるもどかしい刺激のせいでトんじゃいそうだった。

「日吉、それだめ……っ♡ もっと、ちゃんと……」

「ちゃんと?」

「……ちゃんとして、よぉ……♡」

「『ちゃんと』何をしてほしいんだ。はっきり言え」

「だ、だから、その……」

日吉は口ごもる俺の反応をおもしろがるように目を細め、硬くて熱い男性器の先端をほんの少しだけ俺のナカに食い込ませた。ぐにゅっと押し込まれて期待したそばから、ぬぽん、ってあっけなく抜けていってしまう——その繰り返し。入り口に浅く穴をあけて“準備”をするような動きが、俺のソコに日吉の型を付けていく。ぶるっ……と体が奥から震える。

「……ッ♡ やだ、それ……」

「だから、どうしてほしいのか言え。……言えば好きなだけ奥、突いてやるよ」

日吉はやっぱり根性の悪い天使みたいに笑った。月明かりが彼の髪に天使の輪っかまでのせていて、くやしいけどかわいかった。

「……お、俺……」

自分がこれから発しようとしている言葉が脳裏をよぎって、顔が燃えるようにほてった。それでももう我慢の限界だったから、俺は両手でスカートの裾を持ち上げて口を動かした。

「……日吉のおちんちん、俺のナカに挿れてほしい……」

「……へえ」

日吉は嘲るような低い声で言い、欲求不満で泣いている俺の穴に亀頭を押し付けた。

☆☆☆

「あッ♡ だめっ……急にそんな♡ 奥まで、えぐったら……ぁ♡」

日吉のペニスは俺の中心に向かってまっすぐ剣のように突き刺さり、貫かれた俺は彼のピストンによって背骨まで叩かれるみたいだった。日吉はたん、たん、たん、って一定のリズムで奥を突いたあと、少し腰を引いて俺の下腹の裏側をぐちぐちと責め始めた。——さっき日吉の指にも触られた、強烈な快感を起こす場所。

「——あっあ♡ あんっ♡ やだっ、そこ怖いよぉ……っ♡」

「気持ちいいんだろ? 怖いんじゃなくて」

満足げに言う日吉のペニスがそこをトントンと叩き、それから重たく押し撫でていく。とろけるような快感のせいで体に力が入らなくなって、頭にピンク色のもやがかかった。日吉は力加減を調整しながら正確に腰を動かして、ひたすら俺の感じるポイントばかりを突き、えぐり、こすり続けた。

「だめ、日吉、そこ♡ ばっかり……やぁ、あッ♡ あぁん……♡」

俺の気持ちいいところ全部、日吉にはバレてるみたいだ——そんなこと俺自身ですら把握しきれていないのに。

日吉はふいに腰の角度を変え、斜めに突き上げるようにペニスを挿れてきた。さっきより深く、根元までひといきに突き込まれて俺の体はのけぞった。

「やッ、あ♡ ……っ♡」

膨張しきった日吉のおちんちんがナカの空洞をみっちりと埋めてきて、そのさきっぽから根元まで全部で、俺の入り口から奥まで全部を気持ちよくさせる。日吉のそれはおっきくて太くて圧迫感も密着感もすごいのに、ぬるぬるってスムーズに俺の中を出入りした。入ってくるときも、出ていくときも気持ちよかった。

「ぁ♡ 日吉、それっ……ゆっくり奥突かれるの、きもちいい……♡」

「っ……悪い、もう……手加減できねえかも」

と——日吉は恐ろしい宣言をして俺の腰をグッと固定し、ピストンの速度を上げた。じゅぷっ、じゅぷっ、じゅぷっ……と淫猥な水音が起こり、腰と腰がぶつかるたびに結合部から粘液が弾け飛ぶ。

容赦のない抽送。俺のナカはそれに負けじと貪欲に日吉のペニスを絞り上げた。激しい腰遣いにあてられて、日吉の手につかまれた俺の腰は徐々に浮いていった。

「——あっ♡ あ♡ あんッ……♡」

押すと音が出るオモチャの人形みたいに、日吉の腰の動きに合わせて声がもれていく。きもちよすぎて怖くて逃げたくなっても、日吉の腕力にがっちりと固められて逃げ出せない。日吉の肩にかけられたつまさきが攣り、奥を突かれるたびに軽くイって、引き抜かれてせつなくなったところに再び深い一撃。そのサイクルが何度も何度も繰り返され、俺はイきっぱなしの体を延々と突かれ続けた。

☆☆☆

涙のせいで視界がゆがむ。日吉の表情がわからないほどに。

「……俺が日吉の結婚相手になれればよかったのに……」

「……は」

日吉は脱力気味に声を発した。涙をぬぐって視界を晴らすと、彼はなぜか慈しむような表情で俺を見下ろしていた。

「お前、本気でわかってねーのか……」

「……な、なにが?」

困惑していると、日吉はやけに優しい腰遣いで奥を突いてきた。ぁ、って弱い声がもれていく。

「子供っつっても十四歳なのに、こんな……ばかでかわいいよ」

「ばっ、ばかじゃないし」

「ばかだろ。ばかでかわいい……」

「かっ、かわいくもないし……ッ♡」

「かわいいって——!」

日吉のペニスが俺のナカで脈動し、一段と硬くなるのが感じられた。日吉はなんだか頭のネジが外れちゃったみたいに、かわいいかわいいって繰り返しながら俺を犯し続けた。「ばかでかわいい」なんて、からかわれているようなもので——本気の言葉ではないと理解しているのに、日吉の声でかわいいって言われるたびに、俺の体はうんと気持ちよくなってしまった。

(以下略)

[24.10.08]

*本の詳細はこちら*