★10/27(日)のイベントで発行する新刊(個人誌)の本文サンプルです。

(イベント・新刊詳細はこちら)

★小説全文は27,000字ほど。うち10,000字ほどを掲載しています。

★とりあえずエロいシーンだけ見たい場合→上から6割くらいのところまでスクロールしてください。

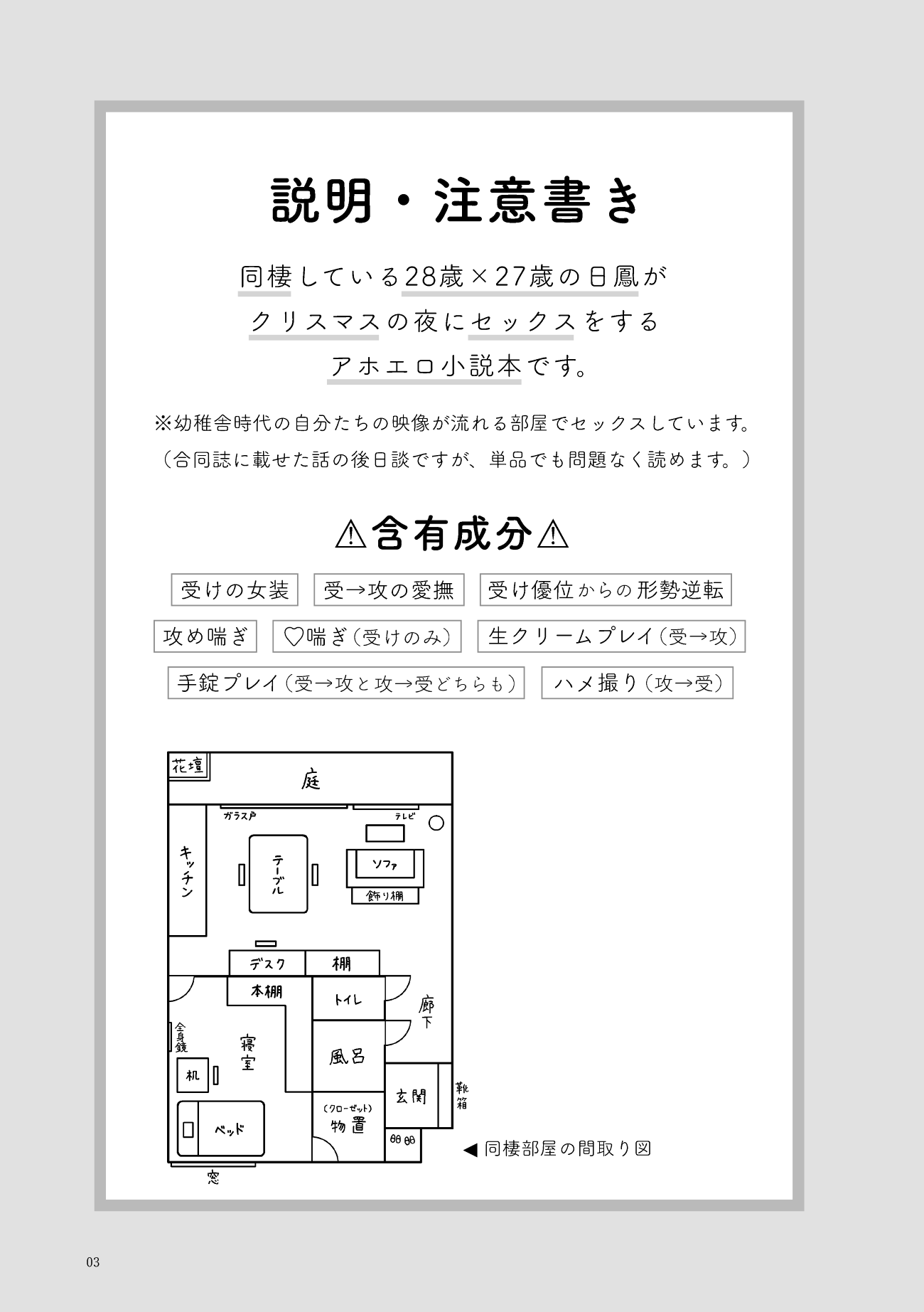

【説明・注意書き】

◆同棲している28歳×27歳の日鳳がクリスマスの夜にセックスをするアホエロ小説です。

◆R18/本番あり。幼稚舎時代の自分たちの映像が流れる部屋でセックスしています。

◆合同誌に載せた話の後日談ですが、単品でも問題なく読めます。

◆以下の要素を含みます。

受けの女装 / 受→攻の愛撫 / 受けの♡喘ぎ / 受け優位からの形勢逆転 / 攻め喘ぎ / 生クリームプレイ(受→攻)/ 手錠プレイ(受→攻と攻→受どちらも)/ ハメ撮り(攻→受)

▼表紙・説明ページ・口絵・裏表紙

メモリーズ [サンプル]

1 十八歳・一月

「失礼ですが、彼女さんへのプレゼントですか?」

違います、って言おうと決めていた。あの店に行くまでに何度も、頭の中で練習したのだ。違います、“彼氏”へのプレゼントです——って。

「……あ、えっと……」

だけど練習通りにはいかなかった。用意してきたはずのセリフは喉に詰まり、声は不自然に揺らいだ。上品な光を放つジュエリーショップの照明の下で、人のよさそうな男の店員は穏やかな笑みを浮かべていた。

“彼氏”の十八歳の誕生日が、一か月後に迫った頃だった。

高校生のガキが背伸びして買い物に行っても迷惑にならない程度にカジュアルなブランドを、という方針で調べて見つけた店なのに、実際の店舗はネットの情報よりもずっと瀟洒な雰囲気だった。路面店ではなく百貨店の中のテナントでも、俺は最初なかなか店に近づく勇気が出なかった。フロアの中を意味もなくぐるっと一周したあと、勇気を振り絞って入店し、指輪が収められたショーケースをおそるおそる覗き込んだ。俺の右側には社会人らしき男が、左側には夫婦らしき中年のカップルが立っていた。完全に場違いで脂汗をかいたが、指輪の値札に書かれていた価格はリーズナブルなものだったのでほっとした。

三分くらい店の中をうろついていたら、「なにかお探しですか?」と声をかけられた。高校生の俺にもわかるくらい仕立てのいいスーツを着た若い男の店員は、男には珍しく爪にネイルアートを施していた。だから——というのも安直な発想だけど——俺は少し安堵したのだ。この人になら正直に“彼氏”だって言えるんじゃないか、と。

——それなのに、だ。いざその局面に立たされると俺には度胸も勇気もなかった。服の下で皮膚がイヤな汗をかき、口の中はからからに渇いてしまった。誰も俺の話に聞き耳なんて立てていないとわかっているのに、過剰な自意識が口をつぐませた。

「……その……」

「お母様やお姉様へのプレゼントでしょうか? それでしたら……」

「いっ、いえ、違います!」

俺はあわてて遮った。挙動不審な客の前でも、店員は営業スマイルを崩さなかった。

「かっ……」

心臓がドクンと高鳴り、そしてぎゅっと縮こまっていくのがわかった——なさけないほどに。

「……彼女……、です……」

喉の奥からかろうじて絞り出した自分の声は、今にもかすれて消えそうなほどかぼそかった。

2 二十八歳・十二月

鳳の十八歳の誕生日に“婚約指輪”を渡してから、もうすぐ十年。そろそろ“結婚指輪”が欲しいと言い出した鳳がリクエストしてきたのは、奇しくも十年前と同じジュエリーショップだった。

同じ百貨店の中の、同じテナント。店構えも当時と変わらなかった。ショーケースを覗き込む自分の隣に鳳がいることと、男同士で指輪を買いにきても緊張していない自分の心持ちだけが、当時とは違っていた。

もっとも、十年の月日が経過したって自分はたいして大人になれていない。少なくとも、十年前の自分が想像していた「二十七歳の自分」には、到底追いつけていないと思う——が。

「——見て、日吉! この指輪、すっごい綺麗!」

「……んな大声出さなくても聞こえるっての」

「だってほんとに綺麗だから……」

鳳が指さしたショーケースの中には、水色の石をつけた華奢なリングが収められていた。商品名のプレートには、〈Ice Blue Diamond Ring〉と刻印されている。

「キラキラしてるけど派手すぎないし、値段も予算内だし……俺、絶対ぜったいこれがいい!」

鳳は指輪に負けず劣らずキラキラした顔で声を弾ませた。その声がデカすぎたせいか、隣にいる夫婦らしき二人連れの客の片方が、物珍しげな視線を投げてくる。

俺は無言でその視線をやりすごした。こんなことはもう慣れっこだった。自分はたいして大人になれていない——けれど、腹だけは据わったのだ。鳳の能天気さによって、否応なく。

ジュエリーショップ、デートスポット、シティホテルのレストラン……男の二人連れが奇異に映るだろう場所に足を運んでも、鳳は常にニコニコと呑気な笑みを浮かべている。ときには人目もはばからずに手をつないでくることさえある。そういう恋人の隣で十何年も過ごしているうちに、俺ひとりで気を揉むことがすっかりバカバカしくなってしまった。

「この青い石、日吉の好きな色だろ?」

「……まあそうだが、べつに俺の趣味に合わせなくていいぞ」

「合わせたわけじゃないよ。日吉の好きな色は俺の好きな色だもん」

「……そうかよ」

指輪は三週間後に届くらしい。「ちょうどクリスマスの頃だ」と呟く鳳の声は、店の中のどんな宝飾品よりも幸福そうな光を放っていた。

***

三週間後の週末の夜、家に小包が届いた。てっきり指輪かと思ったが、差出人住所は鳳の実家だった。中身は手紙らしき封筒と一枚のDVD‐Rで、DVDのケースのラベルには〈9歳 クリスマス〉という文字が記されていた(達者な筆跡から、おそらく鳳の父親が書いたものだろう)。

鳳はリビングのソファの上で封筒を開けた。手紙を読み始めたその顔に、やがてうれしそうな微笑が現れる。

「このDVD、結婚祝いってことみたいだよ」

「結婚、って」

俺はさすがにぎょっとして聞き返した。キッチンで淹れたコーヒーを持っていくと、鳳は「俺、クリームもほしい」と注文をつけてきた。俺はUターンしてキッチンに戻り、ミルクピッチャーに生クリームを注いでソファに運んだ。

「えへへ。ありがと、日吉」

「……お前、親にまで話してるのかよ。『結婚』とか……」

「話してるけど?」

鳳はあっさりと肯定し、コーヒーにクリームを注いだ。他人のみならず身内にまでこんなに開けっ広げになれてしまうのは、能天気を通り越して若干アホっぽいような気もした。

「ね、せっかくだから観てみよっか?」

鳳がDVDプレーヤーにディスクを入れると、ソファの正面のテレビに、古い教会を映した映像が流れ始めた。

「あ……小四のときのクリスマス会だね、これ」

「ああ……」

小学校四年生のクリスマスだから、俺は十歳、鳳は九歳。今から十八年前、学校の近くにあった教会で、鳳がクリスマス・ミサの少年聖歌隊に参加したときのビデオだった。俺はミサにも聖歌にも興味はなかったが、観客として鳳に強引に連れていかれたのだ。

「聖歌隊の伴奏やってたよな、お前」

「えっ」

鳳は意外そうに声を上げた。

「日吉、そんなこと覚えてくれてたんだ? もう十八年も経ってるのに」

「……失礼だな。俺はそんなに記憶力、悪くねえよ」

「ふふ。そっかぁ」

歌うように言って、鳳はテレビに目を移した。

液晶画面の中では、夕暮れ時の淡い陽が、レンガ造りの小さな教会に積もった雪を照らしていた。その色は、カメラの動きに合わせてオレンジにも、ピンクにも、うすむらさきにも変化して見えた。カメラはやがて教会の入り口をクローズアップし、小学校四年生の鳳と俺の姿を映し出した。

学校指定のダッフルコートを着た俺の横で、幼い鳳は聖歌隊の衣装に身を包んでいる。白いガウンと、白いブラウスと、白いハーフパンツ。ブラウスの襟と袖口にはフリルが施され、ガウンの襟と裾には艶のあるレースがあしらわれていた。タイツも白く、おまけに髪も白いので、教会の前に立つその子供はさながら石膏の天使像のようだった(実際、あのとき周りの大人たちからそんなことを言われていたような気がする)。

「そういえばこの教会、最近取り壊されちゃったんだってね」

「ふーん……」

色違いのカップの片方を持ち上げて、コーヒーを飲む。古い映像の中で、全身真っ白な鳳は雪と同じように夕陽の色を浴びている。時折レースが光を反射させてきらめき、眩しさを残しては消えていく。

飲み慣れているはずのブラックコーヒーがやけに苦く感じられて、俺はミルクピッチャーを手に取った。クリームによって甘くなったコーヒーを口に含んだ瞬間、白い衣装に身を包んだ九歳の鳳がカメラに向かって笑いかけたので、俺はうっかりコーヒーと一緒にその笑顔まで呑み込んで胃に落としてしまった。

***

DVDを冒頭だけ観たあと、俺はリビングのカウンターデスクで調べ物をしてからベッドに入った。鳳はすでに眠っていて、布団の中はその体温であたためられていた。俺は天然の暖房に感謝しながら眠りについた。

翌朝めざめたときには、暖房はいなくなっていた。底冷えするような寒さの中、俺はパジャマの上にセーターを着込み、さらに半纏を重ねてリビングに向かった。鳳はカウンターデスクでパソコンを操作しているところだった。

「なにか調べ物か?」

返事はなかった。生成り色のパジャマを着た鳳はしばらく沈黙したあと、ゆっくりと振り返って俺をにらみつけた。傷ついた、とでも言わんばかりの表情で。

「な、なんだよ」

「……日吉、これ何?」

鳳はパソコンの画面を指さした。そこに表示されたウェブブラウザの検索履歴が目に入ると、俺は一瞬で発火して燃え尽きそうになった。

「検索ワードに『花嫁衣装』とか『ウエディングドレス』とか……あと『ブライダルインナー』っていうのもあるけど」

「……いや、その」

仕事の調べ物だとでも弁解したいところだが、あいにく俺の仕事は花嫁衣装とかウエディングドレスとかに露ほども関係ない。

黙り込む俺の前で、鳳は悲しげに表情を曇らせた。

「日吉、ほんとは女の子のお嫁さんがほしいんだ?」

「……は?」

俺は面食らって聞き返した。鳳は「だって!」と叫び、椅子から立ち上がって俺に詰め寄った。

「こういうのって花嫁さんが着るものだし……。男の俺じゃ、本当の意味で日吉のお嫁さんにはなれないもん」

「……え……」

「俺はずっとこのままがいいけど、日吉がちゃんと女の人と結婚したいって思うなら、俺……」

「いや、ちょっと待てって!」

俺はあわてて鳳の言葉を遮った。

予想外の展開に、困惑と混乱が深まった。まさか鳳がこんな方向で拗ねるとは思わなかったのだ。

「誰もそんなこと言ってないだろ。他の誰かとか……」

「だったら、なんでこんなこと調べてたんだよ」

「それは……」

俺が返答に窮すると、鳳はますますいじけた顔になった。

「やっぱり俺より女の子のほうがいいんだ……」

「だから、それは違うって」

「だったら理由、説明してよ」

「……」

「ほら、言えないんじゃん。日吉のうそつき」

ふてくされた声で言って、鳳は左手の薬指につけている指輪を外そうとした——瞬間、俺はとっさにその手首をつかんでいた。

「違うって言ってんだろ!」

鳳は目をまるくして俺を見た。

「……これは、その……」

自分が言いかけている言葉が脳裏をよぎり、身体をカッと熱くさせる。俺の頭の中には、あのビデオの中で笑っていた九歳の鳳の、真っ白な姿が映し出されていた。

「——他の誰かじゃなくて、お前に着せたいと思って調べてたんだよ!」

羞恥の火が、俺の体をすみからすみまで焼いていく。

白のレースだのフリルだの、欠片も俺のガラではない。あまつさえ身長百九十センチを超える男にそんなモノを着せてみたいとか、完全にイカれていると自分でも思う。——思っては、いる。

しかし俺はもうダメなのだ。自分の好みではなくても、ふとコーヒーにクリームを足したくなってしまうように。自分とは正反対に柔らかい恋人が俺のことまで甘くしてくるせいで、時々どうしようもなくその甘さに酔いたくなってしまう——死ぬほど認めたくない心理だが。

「……だから、妙な被害妄想するんじゃねえ」

俺は鳳の手首を持ったまま、知らずしらずのうちにうなだれていた。恥ずかしさとくやしさが極限まで膨張して、面を上げることができなかった。しばらく待ってみても返事はなく、おそるおそる顔を上げると、鳳は満足げな微笑で俺を見下ろしていた。不可解なほど幸福そうなその笑顔のまま、鳳はけろりとした調子で口を開いた。

「ま、そんなこと最初からわかってたけどね」

「……は?」

「日吉、俺のこと大好きだし。俺に女の子みたいな格好させるのも大好きだもん。……ね?」

「……」

絶句。……している俺の前で、鳳はデスクの前の椅子を引いた。

「日吉、ここ座って」

思考停止したまま、言われたとおり椅子に腰かける。目の前のパソコンには、昨晩の自分が検索窓に打ち込んだ、とても正気ではないキーワードの数々がずらりと並んでいた。

——なんだこれ。羞恥プレイか?

背中に、額に、イヤな汗がにじむ。防寒のためにセーターや半纏を着込んだことを後悔するくらい、体が熱くてしょうがなかった。

「ねえ、どれを俺に着せたいの?」

「……は?」

「日吉がいちばん好きなやつ、教えてよ。俺どんなのでも着てあげるよ?」

固まっている俺の手に、マウスが渡される。数秒後、俺の右手はそれを操作し始めていた。

——こうなったらもうヤケだ。黙秘を貫こうとしたって、どうせ鳳は俺に白状させるまで引き下がらない。

「あ、やっぱりそれ? 予想してた通りだ」

俺は背後の鳳にマウスカーソルの動きをしっかりと注視されながら、通販サイトで“いちばん好きなやつ”を注文した。注文完了画面には、〈配送予定日:12月24日(金)〉という文字が表示され、鳳は上機嫌な声で「指輪といっしょに届くといいね」と言い残してキッチンへと去った。

「……クソ……」

嵐が体の中を通りすぎていったみたいだ。俺はとほうもない脱力感に襲われながら、パソコンの画面をじっとにらみつけた。嵐が去ったあとの体の中で、嵐よりも激しい衝動が生まれた。

——このままじゃ終わらせねえ。絶対に下剋上だ!

*ここからは飛び飛びの抜粋です*

鳳は突然パジャマを脱ぎ始めた。

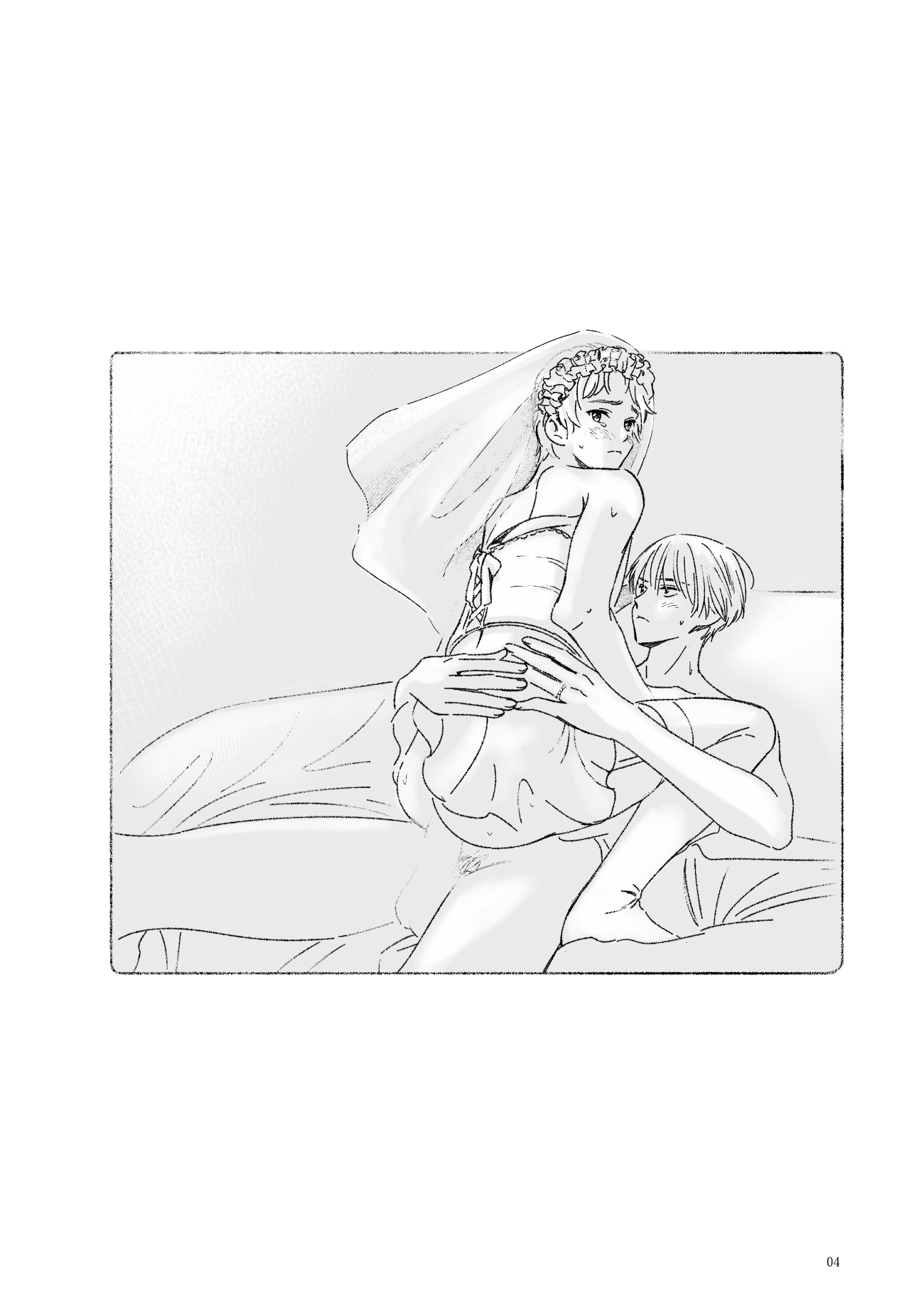

シャツのボタンが外されて、真っ白なレースが現れる。思わずテレビの画面を横目で一瞥すると、九歳の鳳が着ているガウンの襟のレースが見えた。眼前では「二十七歳の」鳳がパジャマの上下を脱ぎ終わり、異様な姿を見せた。

世界は広く、世の中ではありとあらゆる形の需要が商売を成立させているのだと、俺はこの衣装を注文したときに改めて知った。鳳が着ているのは、結婚式で新婦がウエディングドレスの下に身につける、ブライダルインナーと呼ばれる下着——を百九十センチ超の男の体格に合わせて仕立てたもの、なのだ。

☆☆☆

胸部を補整する下着に、ウエストをくびれさせるコルセット。サテンのショートパンツの裾にはレースがつき、両脚はガーターベルトで吊られた丈の長い靴下をはいていた。

☆☆☆

「……はぁ……♡ 日吉、おいしい……」

鳳はうっとりとした目で俺を見下ろした。俺の体はすっかり熱を持たされ、とろかされていた。テレビの中の「俺たち」は教会の聖堂の中に入ったところで、カメラは伴奏への意気込みを語る九歳の鳳の姿を映していた。みんなの合唱をお手伝いできるようにせいいっぱいがんばります——と緊張気味に話す幼い少年の胸元で、十字架のネックレスが揺れていた。

十字架のモチーフは、聖歌隊の衣装にあまりにも似合いすぎていた。顔を上げると、白いレースの下着をつけた「二十七歳の」鳳の胸元にも同じネックレスが見えた。チェーンはさすがに変わっているが、ペンダントトップは当時と同じものだ。

「……なあ、ビデオ消さねーか」

鳳は俺のパジャマのボタンを外しながら、きょとんとした顔で「え?」と声を出した。

「なんで? このままでいいじゃん。十歳の日吉もかわいいし」

「いや、でも……」

自分たちの子供の頃の姿を見ながら事に及ぶって、相当イカれているんじゃないだろうか……という俺の人道的躊躇をよそに、鳳は俺の胸とか腹とかにクリームを塗って舐め始めた。

☆☆☆

「……日吉にいじめられるのも好きだけど、日吉のこといじめるのも好きだよ、俺」

そう言って、鳳は俺の性器をしゃぶり始めた。彼が俺のソレを舐めたり、咥えて動いたりするたびに、ヴェールをかぶった白い頭が上下左右に揺れ、その向こうではサテンのショートパンツをはいた丸い尻が揺れた。ローションと唾液が混ざった鳳の口の中で、俺の性器は根元から先端まで、表から裏までくまなく舐め回された。どろどろに溶かされていくようなのに、そこはどんどん血を集めて急速に硬くなった。

快感に押し流されないように必死で耐える。だけど——舌先でくすぐるように裏筋を舐められたり、じゅぽじゅぽと下品な音をたてながら亀頭を吸われたり、すっかり膨張したそれを根元まで咥え込んだ鳳が苦しそうなうめき声を発したりするたびに——腰はビクンと跳ね、背中はのけぞって、あられもない声がもれてしまう。頭上で手錠の輪と輪がぶつかり、金属音が耳に届く。

「……んぅ、っ……♡ 日吉、反応かわいい……。もう出そう?」

「んな早くねえ、よ……ッ」

「そう? ここ、もうこんなにビクビクしてるのに」

鳳はまたボウルから生クリームをすくい、俺の性器に塗りたくって舐め始めた。テレビの画面には、真剣なまなざしで楽譜を見つめる幼い鳳の横顔が映っていた。衛生的にも道徳的にも倫理的にも完全にヤバい気がしたが、いかんせん理性はとっくに薙ぎ倒されて死んでいた。

☆☆☆

鳳はふいに自分の背中に両手を回した。ぱちん、とボタンが外れるような音が聞こえたかと思うと、鳳の胸元でレースの下着がはだけて、左右の胸のふくらみが露出した。鳳は片手で俺の性器を握ったまま身を屈めると、真っ赤に腫れ上がった亀頭で自分の乳首をぐにぐにと押し始めた。

「ん♡ッ……ぁ……日吉のおちんちん、かたくてすっごい気持ちいい……♡」

「っ……おい、やめろって……!」

亀頭の先端に開いた尿道口の穴に、ぐいぐいと乳首が押し付けられる。少しずつ硬くなっていく感触が伝わってくる。鳳はとろんとした顔で自分の乳首をくすぐりながら、びくびくと肩を震わせた。

☆☆☆

「日吉、ほら……もう限界だよね。出したらきっと気持ちいいよ?」

耳のすぐ近くで、甘い声が響く。ちゅっと水音が鳴る。耳たぶを吸われ、ねちっこく舐られ、唇を奪われる。舌と舌がからみあってぬるぬる滑り、性器から注ぎ込まれる快感をばかみたいに増幅し続ける。

「……はぁ、っ……♡ 日吉、顔とろとろになってる。かわいい……」

「なっ……て、ねえ、よ……ッ」

「なってるよ……いっそ録画しておきたいくらい」

「っざけんな……ッ、……んなことしたら絶対、一生、死んでも許さねぇからな……!」

「日吉、悪態がこどもみたいだよ」

鳳は呆れたように言って、性器をしごく右手の動きをさらに速めた。いよいよ本気で射精を促すための手つきだった。

「おちんちんの根元のとこ、さっきからずっとビクビクってしてる……ねえ、このままイって?」

「……っせえ……」

「意地はってる日吉かわいい……♡ 日吉はいつも強くて男らしくてかっこいいのに——俺なんかにふにゃふにゃにされちゃうの、くやしいよね」

「……うるせえって……!」

シュッ、シュッ、シュッ、と性器をしごきたてる音が聞こえる。鳳の手が一往復するたびに電撃のような快感が全身を襲い、俺を圧倒しかける。一秒ごとに射精感が込み上げる。押し流されてしまいたくなる。溜まりに溜まったモノをここで一気に発散させたらどんなに気持ちいいだろう、って——

——とうとう負かされそうになった、その瞬間。

☆☆☆

ひらひらしたサテン生地のショートパンツもレースがたっぷりの靴下も、こんな大柄な男には似合うはずがないのに——逞しい脚に可憐な衣装という取り合わせの異常さが、怖いくらい俺を興奮させていた。

中学生になり、鳳の背が急激に伸び始めてからずっと、俺はこいつの横でコンプレックスを感じさせられ続けてきたのだ。持って生まれた運としかいいようのない星の巡りの良さも、男らしい体格や長身も、俺にはないものだった。その鳳が俺の前で少女趣味な衣装を身につけ、俺の男性器をハメられて喘いでいるという状況に、倒錯的な満足を感じずにはいられなかった。中学生の頃の自分がこんな未来を知ったら、はたしてどんな感想を抱いただろうか?

☆☆☆

ショーツの生地を引っぱって、中から性器を出してやる。腫れ上がってデカくなった男性器と“花嫁衣装”の対比が、俺の頭をくらくらさせる。

俺はそのデカい性器をしごきながら、人さし指で後孔のナカを探った。鳳はひっきりなしに嬌声を上げ、びくびく跳ねる背中の上で手錠が金属音をたてた。指先で前立腺を狙い撃ってやると、喘ぎ声には苦悶の響きが混じった。両腕を拘束されたまま肘掛けに顔を伏せ、ふうふうと苦しげな息をつきながら半泣きになる鳳の姿は、いよいよ本当に拷問を受けているみたいだった。

「ぁ……だめ、だめだよ、日吉っ……♡」

苦痛と快感をないまぜにした声が、俺の耳にとろとろと流し込まれる。ブラックコーヒーに注がれる生クリームみたいに、甘くない俺の中を甘くする。

『今日は来てくれてありがとう、日吉くん!』

——ふと、テレビから流れてきた声に意識を引っぱられた。聖歌隊の合唱は終わったらしく、カメラは聖堂のすみで言葉を交わす俺と鳳の姿を映しているところだった。

『ねえ、日吉くん。どうだった? ボクの伴奏』

『……おまえ、一回トチっただろ。「もろびとこぞりて」の一番で』

『えっ……』

幼い鳳は意外そうに目をみはった。

『それ、だれにも気づかれてないと思ってたのに……。すごいね、日吉くん』

『……そうか? だれでも気づくと思うぞ、あんなの』

『でも先生とかお父さんとかには何も言われなかったし……。日吉くん、ボクの演奏、すっごい真剣に聴いてくれてたんだね』

『そっ、そういうわけじゃねーよ! おまえがへたくそなだけだろ!』

『ほっぺた赤くなってるよ? 日吉くん』

十八年前の映像の中で、とりとめのない応酬が続く。日吉くん、日吉くん、日吉くん……って、幼い鳳は過剰なくらい繰り返し俺の名前を呼び続ける。いま俺の下でマゾヒスティックな快楽に喘いでいる「二十七歳の」彼と同じ、乳白色のあまったるい声で。

「……日吉、はやく……ちゃんとイかせてよぉ……」

☆☆☆

「……っ♡ あ♡ やだ、やだっ♡ 俺いまイってる、からぁ……ッ♡」

鳳はヤダヤダと幼児のようにわめき、俺の火を煽り続けた。俺が奥を突くたびに動物のような声を出し、性器を引き抜くとせつなげに喘いだ。そのデカい身体はすみからすみまで俺に牛耳られ、自由を奪われて、もう本来の持ち主の所有物ではなくなっているみたいだった。

「っ……ぁ……ひ、日吉……」

絶頂の波がいくぶん凪いできた頃に、鳳はかぼそい声で俺を呼んだ。

「これ……手錠、はずしてほしい……」

「……なんだよ、いまさら。お前だって興奮してんだろ」

「それはそうだけど……」

と躊躇なく肯定してから、鳳は恥じらいぎみに続けた。

「えっと、その……俺、前からもやってほしくて」

「え?」

「気持ちいいとこ、前からも日吉に突いてほしくて……。だから背中で手錠かけられてるとジャマだなって」

鳳は頬を染めて、はにかむような笑みで俺を見上げていた。少女のようにあどけない笑顔なのに、目元や口元には淫猥な恍惚の余韻が残っていた。

☆☆☆

「ね、日吉……このまま挿れて?」

長い靴下をはいた鳳の両脚が俺の腰に絡みつき、誘うようにグッと引き寄せる。俺は何を言う余裕もなく、誘導のとおりに腰を進めた。亀頭で入り口をこじ開けてナカに押し入り、さっきより緩慢で重たい突きを二三度入れてやると、鳳は深い息をつきながら両腕で俺の上体を抱きしめた。

「はぁ……♡ やっぱり俺、これ大好き……」

「……これ?」

「日吉のことギュッてしながらセックスしてもらうの、ほんとに好き……♡」

鳳はそう言って腕の力を強めた。それは自分が愛されていることを、世界から歓迎されていることを信じて疑わない——疑おうとしたこともない——幼い姫君のような声だった。

その声に耳を撫でられた瞬間——冷たい氷のような、けれども燃えさかる炎のような、矛盾する激情が俺を襲った。

☆☆☆

俺は鳳の腕の中から逃れて上体を起こし、スマホを手にとった。カメラを起動してビデオモードで録画を始めると、ピッと電子音が鳴り、鳳は動揺気味に目を張った。

「えっ……な、なに?」

「……撮っといてやるよ。せっかくだから」

「撮っ……え? え!? やだ!」

☆☆☆

「……日吉、ひどい……っ、あ♡ やだぁ……ッ♡」

「説得力ねえよ、そんな声で言われても」

スマホの小さい画面いっぱいに、白い衣装を身につけた鳳の、あられもない姿が映る。胸を揉まれ、乳首をいたぶられて甘い反応でヨガりまくるところも、ナカを突かれながら性器をしごかれてあっけなく射精するところも、イっている最中に追撃をかけられて痙攣が止まらなくなったところも、全部撮った。俺の中では、こいつへの下剋上を誓ったときに生まれた復讐心が満たされていった。

☆☆☆

自分らしくない言葉が、怒濤のように押し寄せてくる。氾濫を起こし、理性の堤防を決壊させて流れていく。

「……み、みっともなくねえから。全然」

「へ……」

「……っつーか、むしろ……」

口ごもる俺の下で、鳳はなにかを期待するように視線を上げた。無垢な媚態、とでも呼べそうな上目遣いのまなざしが、俺をじっと窺っていた。

「……むしろ?」

「むしろ、その……かっ、かわいいから!」

俺が本心をぶちまけた瞬間、鳳はまた恥ずかしそうに赤面した。ナカに埋め込んだ性器に一層の圧迫がかかり、ぎゅうっとキツく抱き込まれるのがわかる。

(以下略)

[24.10.18]

*本の詳細はこちら*